Der Iran hat in den letzten Jahrzehnten eine drastische Zunahme der Wasserknappheit erlebt. Der Hauptgrund dafür ist der erhebliche, nicht nachhaltige Wasserverbrauch in der Landwirtschaft. Forschende des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ haben zusammen mit Kolleg:innen der Universität Stuttgart und des Karlsruher Instituts für Technologie KIT die Entwicklung der letzten zwanzig Jahre für den gesamten Iran nachgezeichnet. Die Studie erschien kürzlich in der Fachzeitschrift Scientific Reports.

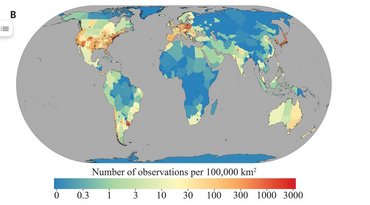

Das Team nutzte dafür ausschließlich global verfügbare Datensätze, u.a. MODIS-Satellitenzeitreihendaten, Daten der GRACE/-FO-Satellitenmissionen und ERA5-Reanalyse-Klimadaten. Für die so genannte Reanalyse werden aktuelle Wetter- und Klimamodelle mit Daten aus der Vergangenheit kombiniert, um eine Vielzahl von Wetter- und Klimaparametern in stündlicher Auflösung weltweit zur Verfügung zu stellen.

In ihrer Arbeit quantifizierten die Forschenden um Erstautor Robert Behling von der Sektion Fernerkundung und Geoinformatik des GFZ die räumliche und zeitliche Dynamik der meteorologischen Wasserverfügbarkeit, der Landbedeckung und des Pflanzenwachstums sowie ihrer Wechselwirkungen. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Entwicklung der landwirtschaftlichen Vegetation.

Die Nutzung der MODIS-Satellitendaten und weiterer fernerkundlich abgeleiteter Landbedeckungsparameter ermöglichte es, Ergebnisse in hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung für den gesamten Iran zu gewinnen. Von besonderer Bedeutung sind die Datenreihen aus den Satellitenmissionen GRACE und GRACE-FO, da diese Missionen den Gesamtwasserspeicher (Oberflächenwasser und Grundwasser) global vom Weltall aus erfassen.

Landwirtschaft dehnt sich aus und wird intensiver

In den zurückliegenden Jahrzehnten dehnte sich die landwirtschaftlich genutzte Fläche in Iran um rund 27.000 Quadratkilometer (neun Prozent) aus und der Anbau intensivierte sich auf 48.000 Quadratkilometern. Zum Vergleich: Die gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche Irans umfasst ca. 300.000 Quadratkilometer. „Gleichzeitig beobachten wir einen erheblichen Rückgang der Gesamtwasserspeicherung, der nicht durch einen Rückgang des meteorologischen Wasserinputs repräsentiert wird“, sagt Koautorin Sigrid Roessner vom GFZ. Für die Forschenden spricht das klar für eine nicht nachhaltige Nutzung des Grundwassers, das hauptsächlich für die landwirtschaftliche Bewässerung verbraucht werde.

Die Auswertung der Daten zeigte, dass in Folge der Wasserknappheit rund 10.000 Quadratkilometer landwirtschaftliche Gebiete einen Verlust oder eine Verringerung des Vegetationswachstums aufwiesen, insbesondere in bewässerten landwirtschaftlichen Gebieten unter trockenen und extrem trockenen Bedingungen. Sigrid Roessner: „Dies verdeutlicht auch die hohe Anfälligkeit von Bewässerungsflächen für Degradierung und Übernutzung in Trockengebieten.“

Natürliche Vegetation auch vom Wassermangel betroffen

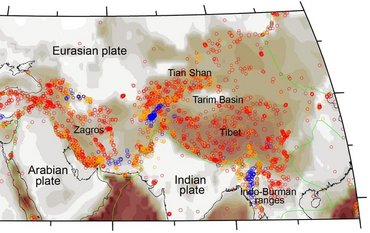

In den natürlichen Biomen des Irans zeigen die Ergebnisse rückläufige Tendenzen im Vegetationswachstum und eine Verringerung der Bodenbedeckung von spärlicher Vegetation zu unfruchtbarem Land auf 40.000 Quadratkilometern, vor allem in den westlichen Ebenen und den Ausläufern des Zagros-Gebirges. Höhere Regionen zeigen dagegen weit verbreitete Begrünungstendenzen. Insgesamt weisen die Gebiete mit natürlicher Vegetation eine deutlich stärkere Korrelation zwischen Vegetationswachstum und hydrometeorologischer Wasserverfügbarkeit auf.

Das Fazit des Teams: „Insgesamt bieten unsere Ergebnisse detaillierte Einblicke in die Vegetationsentwicklung des gesamten Irans sowie der anthropogenen und natürlichen Ursachen und Folgen über einen Zeitraum von fast 20 Jahren. Unsere Ergebnisse ermöglichen weiterführende Analysen sowohl auf Landesebene als auch auf jeder anderen frei wählbaren räumlichen Bezugseinheit und sind somit auf allen administrativen Ebenen nutzbar. Damit können sie die Entwicklung von nachhaltigen Bewirtschaftungsplänen für das Land unterstützen. Unsere ausschließlich auf global verfügbaren Datensätzen aufbauende Methodik ist auch in allen anderen semi-ariden Regionen weltweit anwendbar, die oft mit ähnlichen Bedingungen konfrontiert sind.“

Originalstudie:

Behling, R., Roessner, S., Foerster, S. et al. Interrelations of vegetation growth and water scarcity in Iran revealed by satellite time series. Sci Rep12, 20784 (2022). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-24712-6

Abbildungen:

Abb. 1:

BU_de:

Wald im Zagros-Gebirge, der durch Beweidung geschädigt wurde (Region Dorud, Iran). (Foto: S. Roessner, GFZ).

Link:

https://media.gfz-potsdam.de/gfz/wv/pm/23/20230221_degraded-forest-Iran_Sigrid-Roessner.jpg

Abb. 2:

BU_de:

Die Erosion gräbt tiefe Rinnen, wenn die Vegetationsbedeckung des Bodens verschwindet. Das Bild zeigt eine solche Rinne in der iranischen Provinz Khuzestan. (Foto: S. Roessner)

Link:

https://media.gfz-potsdam.de/gfz/wv/pm/23/20230221_Gully-erosion-Iran_Sigrid-Roessner.jpg