AutorInnen: Oliver Heidbach, Michael Kühn, Leni Scheck-Wenderoth und Josef Zens

Atommüll ist uns unheimlich. Der nukleare Abfall macht uns Angst. Zudem gehören wütende Demonstrationen gegen Wiederaufbereitungsanlagen, gegen CASTOR-Transporte und gegen eine unterirdische Endlagerung zum kulturellen Gedächtnis in Deutschland. Aber, wie es ein junger Forscher aus dem GFZ salopp ausdrückte: „Das Zeug ist da – und jetzt muss es weg.“

Nur wohin damit? Wohin mit einer strahlenden Altlast, die über Hunderttausende von Jahren lebensgefährlich bleiben wird? Diese Frage können weder „die Politik“ noch „die Wissenschaft“ allein beantworten. Vielmehr müssen Politik, Wissenschaft und Bewohnerinnen und Bewohner in Regionen, die für einen Endlagerstandort in Frage kommen, in einen Dialog eintreten und ein Ergebnis aushandeln. Die deutsche Politik hat hierfür ein weltweit einmaliges Verfahren auf den Weg gebracht, das diesen Prozess ermöglichen soll – und auf dem Weg zu einer Lösung auch Raum bietet für Nachjustierungen. Klar ist: Der Untergrund ist die beste aller Optionen. Und ebenfalls klar ist: Wir müssen uns als Land der Verantwortung stellen und können den Müll nicht einfach exportieren. Also müssen wir einen Standort finden. Der naturwissenschaftliche Teil der Suche ist für sich genommen bereits eine enorme Herausforderung. Geowissenschaften müssen sich mit ihren Teildisziplinen der Geologie, Geophysik und Geochemie der Aufgabe stellen, einen Ort im Untergrund zu identifizieren, der für eine Million Jahre Sicherheit gewährleistet. In diesem für Menschen unvorstellbaren Zeitraum wird sich die Landschaft im heutigen Deutschland massiv verändern, so wie sie das auch in den letzten eine Million Jahren getan hat. Das können wir uns aus der jüngsten Erdgeschichte und aus historischen Aufzeichnungen erschließen. Es ist 12 000 Jahre her, dass in der Eifel ein Vulkan ausbrach – ungefähr so stark wie der Pinatubo. Noch nicht einmal 300 Jahre ist es her, dass ein Erdbeben der Stärke 6,4 die Gegend um Düren im heutigen Nordrhein-Westfalen erschütterte.

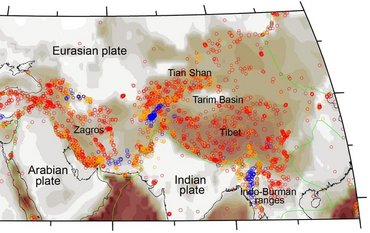

Das heißt, in den kommenden tausend Jahrtausenden wird es schwere Erschütterungen geben, vielleicht bricht ein Vulkan aus und ziemlich sicher kommt eine neue Eiszeit. Zuvor jedoch wird der Meeresspiegel weiter steigen und die Inseln im Wattenmeer überfluten. Das Land wird sich immer noch dort heben, wo vor rund 20 000 Jahren ein kilometerdicker Eispanzer die Erdkruste mehrere hundert Meter tief eingedellt hatte. Und die Plattentektonik deformiert die Erdkruste und wird unsere Landschaft, wenn auch langsam, verändern.

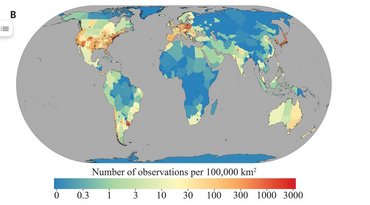

Derlei Szenarien müssen mit unserem heutigen Wissen über die geologische Entstehung und Beschaffenheit des Untergrunds kombiniert werden. Dazu brauchen wir Bohrungen, um die Gesteine und deren geochemische Eigenschaften direkt zu charakterisieren. Wir werden geophysikalische Signale auswerten, um daraus indirekt eine Art „Ultraschallaufnahme des Untergrunds“ zu erstellen und wir werden mit allen verfügbaren Daten unsere Modelle anwenden, erweitern und verbessern. Wir kooperieren dazu mit Einrichtungen auf der ganzen Welt, um die drei für Deutschland infrage kommenden Wirtsgesteine so genau wie irgend möglich zu erforschen: In Deutschland wissen wir bereits sehr viel über Steinsalz, aus der Schweiz kommen Ergebnisse zu Tonstein und aus Skandinavien zum Kristallin.

Es sind nicht einmal mehr zehn Jahre bis zur geplanten endgültigen Standortent-scheidung. Bis dahin ist es die Aufgabe der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), aus den vorhandenen Daten der geologischen Dienste der Bundesländer, der Bundesbehörden und der Forschungseinrichtungen die Gebiete in Deutschland mit einer günstigen geologischen Gesamtsituation für die Errichtung eines Endlagers immer weiter einzugrenzen und immer genauer auf ihre Eignung zu prüfen. Momentan steht fest, dass rund die Hälfte unseres Landes nicht geeignet ist, einen Endlagerstandort aufzunehmen.

Auf dem Weg des Standortauswahlverfahrens müssen die Akteurinnen und Akteure mit den Aufsichtsbehörden, der Wissenschaft und der Öffentlichkeit darüber sprechen, mit welchen Methoden und aus welchen Gründen Gebiete ausgeschlossen oder ausgewählt werden. Wir werden zumindest von unserer Seite aktiv in den Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern eintreten, um sie über die Forschungsfragen und unsere Antworten ebenso zu informieren wie über die Grenzen unseres Wissens. Wir verstehen uns als Teil dieses einmaligen Prozesses der Standortsuche und als Mitglieder der Gesellschaft, die den Atommüll erzeugt hat.

Dieser Standpunkt ist erschienen im GFZ-Journal "System Erde (2021) 2: Ohne Geowissenschaften keine Endlagerung".

Kontakt: endlagerforschung@gfz-potsdam.de