Nach erfolgreicher Phase der Inbetriebnahme liefert die Hyperspektral-Mission sieben Monate nach ihrem Start nun exzellente Daten für Anwendungen aus Wissenschaft und mehr

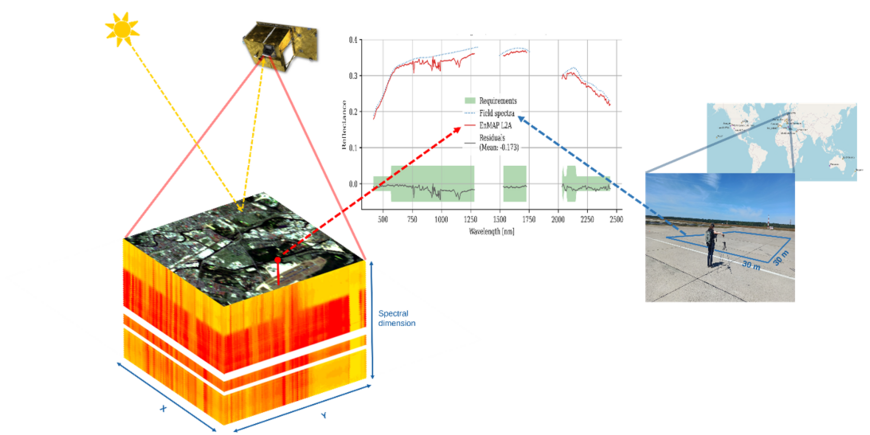

Nach seinem Start am 1. April hat der deutsche Umweltsatellit EnMAP alle Tests erfolgreich bestanden und geht nun in den Regelbetrieb. Alle Geräte und Funktionseinheiten auf dem Satelliten und in den Bodenstationen wurden in ihren nominalen, also produktiven Modus gebracht. Dazu gehörten auch die Kalibrierung und Validierung der Messdaten sowie die unabhängige wissenschaftliche Produktvalidierung an mehr als 20 Testmessstandorten weltweit. Dort wurden Satellitendaten mit am Boden gemessenen Referenzwerten abgeglichen – für die verschiedenen Anwendungsgebiete des Hyperspektral-Satelliten. Sie umfassen das Monitoring von Trockengebieten und Böden ebenso wie von landwirtschaftlichen Flächen und Umweltbelastungen, sowie von Wasser- und Schneeflächen.

Nach erfolgreicher Evaluierung Ende Oktober werden die EnMAP-Daten ab dem heutigen 2. November der Nutzergemeinschaft über ein Datenportal zur Verfügung gestellt. Vorschläge für die Datenerfassung können gemäß der EnMAP-Ankündigung eingereicht werden. Ausführliche Informationen rund um die Mission gibt es auf der Missionswebsite. Bereits jetzt können Anwender:innen im Online-Trainingsprogramm HYPERedu den Umgang mit den neuartigen Daten lernen. Die EnMAP-Box stellt Software zur Auswertung der Daten bereit.

Hintergrund der EnMAP-Mission: Wissenschaftliche Leitung durch das GFZ

EnMAP steht für „Environmental Mapping and Analysis Program“. Die Hyperspektralmission wird in den nächsten Jahren Aufnahmen von der Erdoberfläche in rund 250 Farben („Spektralbändern“) machen und damit so genau wie nie zuvor Informationen zum Zustand der Vegetation, der Böden und Gewässer liefern.

Die Mission steht unter der wissenschaftlichen Leitung des Deutschen GeoForschungsZentrums (GFZ) in Potsdam. Zusammen mit der internationalen EnMAP-Science-Advisory-Group wird das wissenschaftliche Programm der Mission entwickelt, unterstützt durch das EnMAP-Projekt PI (DLR/BMWK) unter Leitung des GFZ. Deutsche Partner hierbei sind das Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven, die LMU München, die Humboldt-Universität zu Berlin und die Universität Greifswald.

Geführt wird die Umweltmission EnMAP von der Deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Entwicklung und Bau des Satelliten sowie des Hyperspektralinstrumentes lagen in der Hand der OHB-System AG. Die Gesamtkosten liegen bei rund 300 Millionen Euro.

Sabine Chabrillat, Wissenschaftliche Leiterin der Mission: „Exzellente Datenqualität“

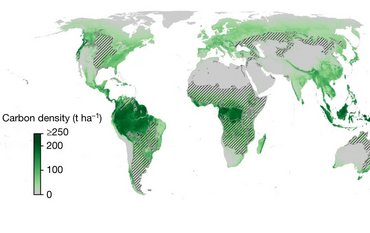

„Unsere Erfahrungen mit den EnMAP-Daten in den vergangenen zwei Monaten sind äußerst vielversprechend und zeigen die hervorragende Qualität der Daten. Wir freuen uns auf die wissenschaftliche Nutzung der EnMAP-Daten in vielen wichtigen Geo- und Biobereichen“, sagt Sabine Chabrillat, wissenschaftliche Leiterin der Mission, Arbeitsgruppenleiterin in der GFZ-Sektion 1.4 „Fernerkundung und Geoinformatik“ und Professorin für „Digitale Bodenkartierung“ an der Leibniz-Universität Hannover. „Die EnMAP-Daten mit ihrer höheren Fähigkeit zur Identifizierung und Quantifizierung von Oberflächenmaterial können zur Unterstützung der globalen und schnellen Landüberwachung und Verfolgung mehrerer kritischer Erdsystemprozesse genutzt werden. Zum Beispiel können wir die Bodenzusammensetzung und den Gehalt an organischem Kohlenstoff, die Gesundheit von Nutzpflanzen, die Wasserqualität, die nachhaltige Rohstoffgewinnung, die Umweltverschmutzung, die Emissionen von Superemittenten und vieles mehr untersuchen.“

Susanne Buiter, Wissenschaftliche Vorständin des GFZ: „Meilenstein in der bildgebenden Vermessung der Erde und in Open-Data-Politik“

„Die EnMAP-Mission kann als Pioniersystem für zukünftige globale Kartierungsmissionen gesehen werden, die derzeit von ESA und NASA vorbereitet werden. Sie stellt einen Meilenstein in der abbildenden Spektroskopie dar“, betont Susanne Buiter, Wissenschaftliche Vorständin des GFZ. Die beispiellos hohe Datenqualität wird durch Onboard-Kalibrierungen sichergestellt, die eine aus dem Weltraum noch nie dagewesene Genauigkeit bei der Quantifizierung von Oberflächeneigenschaften ermöglichen. Susanne Buiter unterstreicht noch einen weiteren Punkt: „EnMAP ist im Vergleich zu anderen Missionen einzigartig in der intensiven wissenschaftlichen Vorbereitung und seiner offenen Datenpolitik, mit der Entwicklung von Prozessierungs- und Analysealgorithmen, die online als freier und offener Quellcode zur Verfügung stehen, mit flugzeuggestützten Flugkampagnen, Graduiertenprogrammen und einem Online-Lehr- und Trainingsprogramm, die alle darauf abzielen, die Nutzergemeinschaft in die Lage zu versetzen, die Daten bestmöglich zu nutzen.“

GFZ-Aktivitäten in der Inbetriebnahmephase

Validierung

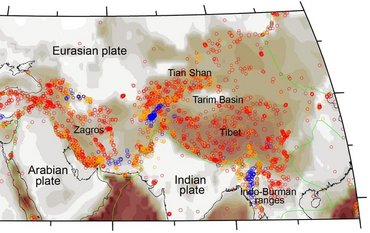

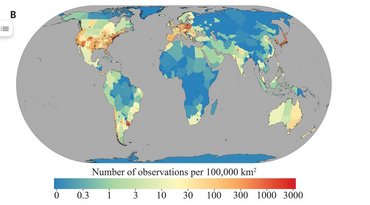

Das GFZ ist verantwortlich für die Beurteilung der Gesamtqualität der offiziellen EnMAP-Produkte. Während der siebenmonatigen Inbetriebnahmephase wurden die Funktion und die Kalibrierung der Sensoren überprüft und das Missionsplanungssystem angepasst. Die intensiven boden- und bildbasierten Validierungsaktivitäten begannen am 1. Juli. Mit Unterstützung der EnMAP-Science-Advisory-Group und internationaler Validierungsteams wurden zeitgleich mit den EnMAP-Überflügen Spektroradiometer-Messungen am Boden durchgeführt und diese mit dem Satellitensignal verglichen.

Mehr als 20 Validierungsstandorte auf der ganzen Welt decken verschiedene Oberflächentypen (Boden, Vegetation, Schnee und Wasser), Helligkeitsstufen, Höhenlagen und atmosphärische Bedingungen ab.

Erste Demonstration von Anwendungen mit EnMAP-Daten

Die folgenden zwei Beispiele zeigen, wie die internationale Nutzergemeinschaft von der Arbeit mit den hochwertigen EnMAP-Daten profitieren kann:

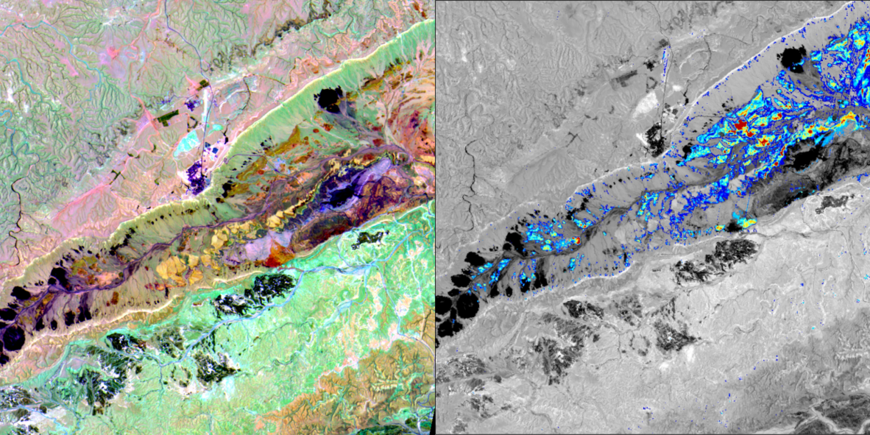

Beispiel 1: Mineralienkartierung in Makhtesh Ramon (Israel)

Makhtesh Ramon (Israel) ist einer der größten erodierten Krater der Welt und eines der Testgebiete der EnMAP-Validierungskampagne. Das riesige Becken liegt in der Wüste Negev und beherbergt Fossilien, Vulkankegel, Dykes, versteinerte Korallenriffe und eine enorme Vielfalt an Mineralien und Gesteinsaufschlüssen, die für das menschliche Auge in fantastischen roten und gelben Farben erscheinen (siehe Abb. 1).

Am 8. Juli 2022 nahm der Hyperspektralsensor von EnMAP ein Bild über dem Makhtesh-Ramon-Becken auf, das durch Feldmessungen von Forschenden des Fernerkundungslabors der Universität Tel-Aviv ergänzt wurde. Das Sehvermögen von EnMAP geht weit über das hinaus, was das menschliche Auge sehen kann, und ermöglicht es, zwischen verschiedenen Mineralien wie Kaolinit, Montmorillonit, Gips, Calcit und Eisenoxiden zu unterscheiden. Die beiden beispielhaften Visualisierungen geben einen ersten Einblick in den reichen Informationsgehalt, den man mit EnMAP ableiten kann.

Die EnMAP-Daten werden vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) verarbeitet, so dass geometrische Verzerrungen und atmosphärische Effekte entfernt werden (Abb. 2). Diese Verarbeitungsstufe wird eines der wichtigsten Produkte sein, die an die Nutzer ausgegeben werden, und sie wird die Grundlage für fortgeschrittene Informationsprodukte bilden, indem sie während der gesamten Missionsdauer qualitativ hochwertige Daten liefert. Ein Beispiel für die hervorragende Datenqualität ist die Karte der Kaolinit-Häufigkeiten (Abb. 3), die ein wichtiger Bestandteil geologischer Karten ist und vom Deutschen GeoForschungsZentrum (GFZ) bearbeitet wurde.

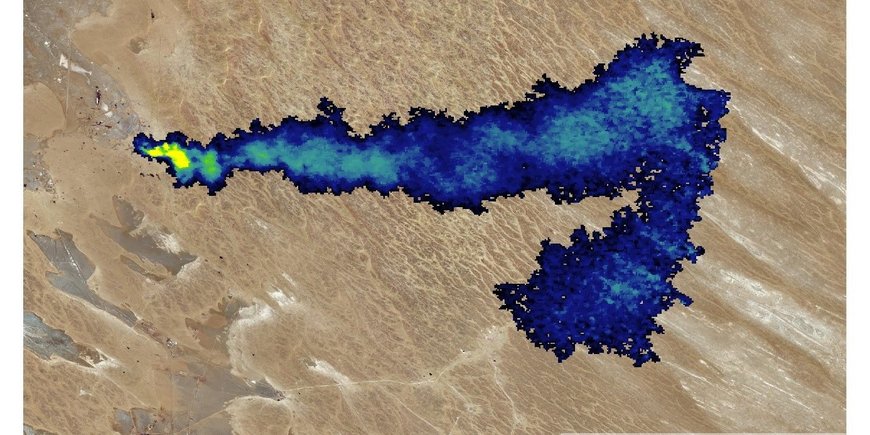

Beispiel 2: Aufspüren von Methan-Punktquellen in Turkmenistan

Text von Luis Guanter (Universitat Politècnica de València)

Aktivitäten zur Gewinnung fossiler Brennstoffe wie die Öl- und Gasförderung und der Kohlebergbau sind die Ursache für einen großen Teil der anthropogenen Methanemissionen. Diese treten häufig in Form von Methanfahnen auf, die relativ große Gasmengen enthalten. Sie kommen aus sogenannten Punktquellen. Das Aufspüren solcher punktueller Methanquellen auf der ganzen Welt ist für die Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels von entscheidender Bedeutung.

Bildgebende Satellitenspektrometer haben ein enormes Potenzial für diese Aufgabe. Dass EnMAP ein wichtiges Instrument für den Nachweis von Methan-Punktquellen ist, wurde bereits anhand von ersten EnMAP-Daten von Forschenden der Universitat Politècnica de València bestätigt:

Zwei Datenstreifen von 30 x 90 km2 wurden am 2. und 6. Oktober über einem Öl- und Gasförderbecken im südlichen Teil Turkmenistans erfasst. In dem beprobten Gebiet wurden mindestens sieben „Methan-Super-Emitter“ gefunden. Für die stärkste in diesen Datensätzen entdeckte Methanfahne (Abb. 4) wurde eine Emissionsrate von etwa 17.000 kg/h geschätzt. Sie erstreckt sich über eine Länge von mehr als 10 km und wird über diese Entfernung von unterschiedlichen Windrichtungen beeinflusst, wie die Richtungsänderung an ihrem östlichen Ende zeigt. Es wurde festgestellt, dass diese Emission durch eine defekte Fackel verursacht wird, wie sie am Produktionsstandort zum Verbrennen von überschüssigem Erdgas in das weniger schädliche CO2 genutzt wird.

Schulungsprogramm HYPERedu und Software-Toolbox EnMAP-Box helfen bei der wissenschaftlichen Auswertung der Daten

Mit EnMAP und anderen zukünftigen Hyperspektral-Satellitenmissionen wird in den nächsten Jahren ein steigendes Interesse an der Auswertung von Hyperspektraldaten erwartet. Um Nutzer:innen aus allen Anwendungsbereichen darauf vorzubereiten, wurden unter der Koordination des GFZ in Zusammenarbeit mit einer Reihe von Partnerinstitutionen im In- und Ausland das Online-Trainingsprogramm HYPERedu und eine Software-Toolbox EnMAP-Box entwickelt. Sie bieten eine breite Palette von Lehrmaterialien zu den Grundlagen, Methoden und Anwendungen der hyperspektralen Fernerkundung sowie Software für die Datenanalyse und die Ableitung thematischer Produkte für geologische Anwendungen, Bodenkartierung, Forst- und Landwirtschaft.

Bislang haben sich mehr als 1500 Personen für den Kurs angemeldet, 300 haben ihn bereits erfolgreich abgeschlossen. Im Dezember wird ein zweiter Kurs mit Schwerpunkt auf landwirtschaftlichen Anwendungen starten.

Ausblick auf die Routinephase

Mit dem Betrieb des Bodensegments sind drei Institute und Einrichtungen des DLR beauftragt worden: Das Deutsche Raumfahrtkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen ist für Durchführung und Überwachung des Satellitenbetriebs zuständig. Das Deutsche Fernerkundungsdatenzentrum und das DLR-Institut für Methodik der Fernerkundung archivieren die empfangenen Satellitendaten, prozessieren und validieren sie und machen sie für die Wissenschaft zugänglich. Auch Firmen und Behörden werden die Daten nutzen. Die Nutzung der EnMAP-Hyperspektraldaten durch Universitäten und wissenschaftliche Einrichtungen und die Entwicklung von speziellen Anwendungen werden durch BMWK-Förderprogramme unterstützt.

Während der operationellen Phase der Mission wird das GFZ zusammen mit der EnMAP Science Advisory Group für die wissenschaftliche Missionsunterstützung verantwortlich sein. Dazu gehören beispielsweise die Auswertung der Datenvorschläge, die Definition der Kernbeobachtungsgebiete und die Hintergrundmission. Darüber hinaus ist das GFZ verantwortlich für die externe Validierung der Produktqualität, die Weiterentwicklung von Analysealgorithmen, die Demonstration des Datenpotenzials in Kernanwendungsbereichen wie Mineralienkartierung und Landwirtschaft, aber auch die Erschließung neuer Anwendungsfelder, sowie die Information, Schulung und Vernetzung der Nutzergemeinschaft.

Weitere Informationen zum EnMAP-Satelliten und der Mission finden Sie hier: