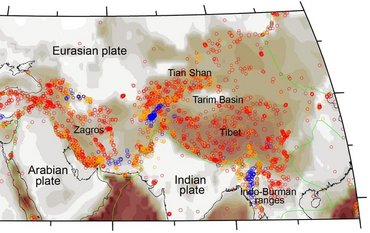

Die Plattentektonik ist ein wichtiger geologischer Prozess der Erde. Er formt ihre Oberfläche und macht sie einzigartig unter den Planeten im Sonnensystem. Wie die Plattentektonik jedoch entstand und welche Faktoren ihre Entwicklung beeinflusst haben, ist bislang umstritten. Stephan V. Sobolev vom Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ und der Universität Potsdam sowie Michael Brown von der University of Maryland gehen nun neue Wege bei der Lösung dieses Rätsels. In einer Studie, die im Fachjournal Nature veröffentlicht wurde, schlagen sie vor, dass die natürliche „Schmierung“ durch Ablagerungen, die aus Erosionen der Erdoberfläche stammen, entscheidend dafür waren, dass die Platentektonik in Gang gesetzt wurde und weiter fortlief.

Seit den 1960er Jahren ist bekannt, dass die Plattentektonik durch 'tiefe Mantelkonvektion' angetrieben wird, ein Prozess, der die heißere und kältere Materie in der Erde nach den Gesetzen der Thermodynamik „verrührt“. Daher sollte die Plattentektonik nach gängigem Verständnis nur von Prozessen in der 'tiefen Erde' abhängen. Ein wahrscheinlicher Kontrollmechanismus war demnach die Kühlung des Erdmantels. Stephan V. Sobolev und Michael Brown erkennen an, dass dieser Prozess wichtig ist, legen aber nahe, dass Erosionsereignisse an der Erdoberfläche für die Entwicklung der Plattentektonik mindestens ebenso wichtig waren. „Unsere Hypothese ist kontraintuitiv“, erklärt Stephan V. Sobolev vom GFZ. „Das war das Hauptproblem für uns und wir erwarten, dass es das Hauptproblem für die Wissenschaftscommunity dabei sein wird, unsere Ideen zu akzeptieren.“

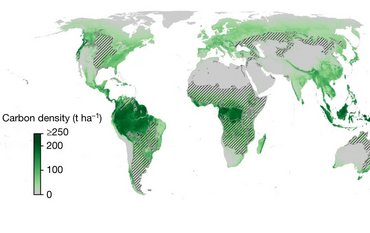

Auf der Grundlage geodynamischer Modellierungen schlagen Sobolev und Brown eine Erklärung vor, nach der die Entstehung und Fortentwicklung der Plattentektonik auf der Erde durch den Anstieg der Kontinente über den Meeresspiegel und die folgenden großen Erosionsereignisse an der Oberfläche kontrolliert wurden. Bei Erosionsprozessen entstehen kontinentale Sedimente, die der 'Subduktion' als Schmiermittel dienen – einem Schlüsselprozess der Plattentektonik. Wie Motoröl, das die Reibung zwischen den beweglichen Teilen eines Motors verringert, reduzieren kontinentale Sedimente die Reibung zwischen der subduzierenden oder abtauchenden Platte und der überfahrenden Platte, so Sobolev und Brown.

Ein multidisziplinärer und skalenübergreifender Ansatz

Die Forscher testeten ihre Hypothese mithilfe bereits veröffentlichter geologischer und geochemischer Daten. Diese Daten zeigen, dass die ersten eindeutigen Beweise für die Plattentektonik von vor 2,5 bis 3 Milliarden Jahren stammen. In jener Zeit stiegen auch die Kontinente der Erde über den Meeresspiegel und die ersten großen Vergletscherungen fanden auf dem Planeten statt. Der erste Superkontinent in der Erdgeschichte namens 'Columbia' fügte sich vor etwa 2,2 bis 1,8 Milliarden Jahren zusammen, nach der globalen Vergletscherung und einem großen Erosionsereignis an der Oberfläche.

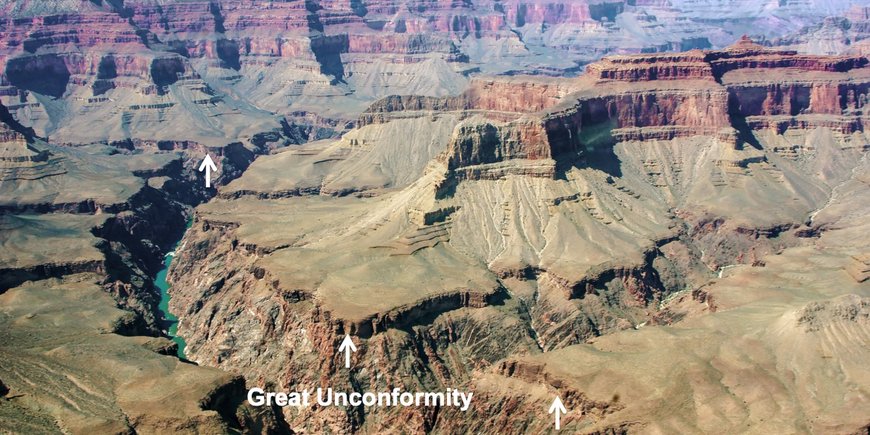

Später dann folgte das größte Oberflächenerosionsereignis in der Erdgeschichte nach den globalen "Schneeball-Erde"-Vergletscherungen vor 700 bis 600 Millionen Jahren. Es erzeugte eine berühmte globale geologische Grenze namens 'Great Unconformity'. Als 'Unconformity', zu Deutsch 'Diskordanz', bezeichnet man in der Geologie das winkelige oder unregelmäßige Aufeinanderliegen von Gesteinsschichten. Die riesige Menge an kontinentalen Sedimenten, die während dieses Erosionsereignisses entstand, gelangte in die Ozeane, wobei subduzierende Platten „geschmiert“ und die moderne aktive Phase der Plattentektonik ausgelöst wurde, schreiben Stephan V. Sobolev und Michael Brown in ihrer Studie.

Mehr geochemische Daten erforderlich

Das Hauptmerkmal ihrer Studie ist ein multidisziplinärer und skalenübergreifender Ansatz. „Wir haben unsere Hypothese auf der Grundlage globaler geodynamischer Modelle der Plattentektonik und regionaler Modelle der Subduktion in den südamerikanischen Anden vorgeschlagen", erklärt Stephan V. Sobolev. „Dann haben wir bereits publizierte geologische und geochemische Daten verwendet, um die Hypothese zu überprüfen. Erst die Kombination all dieser Ansätze hat unsere Studie möglich gemacht.“

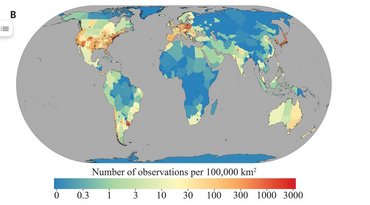

Trotz der Unterstützung durch bestehende Daten sind weitere geochemische Daten erforderlich, um die Hypothese in schlüssigem Maß zu testen, sagen Sobolev und Brown. „Sie muss vollständig quantifiziert werden, was wiederum eine gekoppelte Modellierung von tiefer Mantelkonvektion und Plattentektonik, Oberflächenprozessen und sogar dem Klima erfordert, das ein wichtiger Faktor zur Kontrolle der Oberflächenerosion ist. Das ist eine spannende Herausforderung für die Community in der Erdsystemmodellierung“, sagt Stephan V. Sobolev. „Das wird die Entwicklung neuartiger Modelle erfordern, die Tiefe-Erde- und Oberflächenprozesse eng miteinander verbinden.“

Abbildung: Bildunterschrift: Foto des Grand Canyon, Colorado. Die „Great Unconformity“, weist auf das größte globale Erosionsereignis hin. (public domain / pixabay.com)

Originalstudie: Sobolev, S. V., Brown, M., 2019. Surface erosion events controlled the evolution of plate tectonics on Earth. Nature. DOI: 10.1038/s41586-019-1258-4

Wissenschaftlicher Kontakt:

Prof. Dr. Stephan Sobolev

Sektionsleiter Geodynamische Modellierung

Helmholtz-Zentrum Potsdam

Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ

Telegrafenberg

14473 Potsdam

Tel.: +49 331 288-1940

E-Mail: stephan.sobolev@gfz-potsdam.de

Medienkontakt:

Dipl.-Phys. Philipp Hummel

Referent in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helmholtz-Zentrum Potsdam

Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ

Telegrafenberg

14473 Potsdam

Tel.: +49 331 288-1049

E-Mail: philipp.hummel@gfz-potsdam.de

Twitter: @GFZ_Potsdam