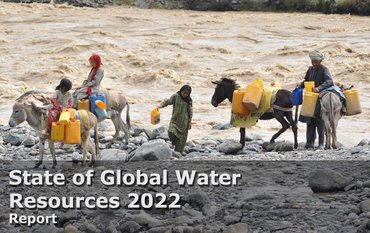

Messungen der Satelliten-Mission GRACE-FO belegen einen Rückgang der Wasserspeicher in Mitteleuropa um bis zu 94 Prozent im Vergleich zu den mittleren (normalen) saisonalen Schwankungen.

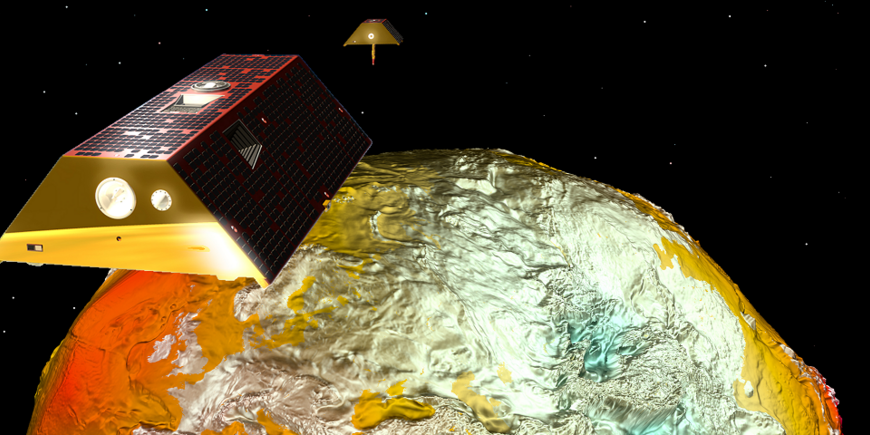

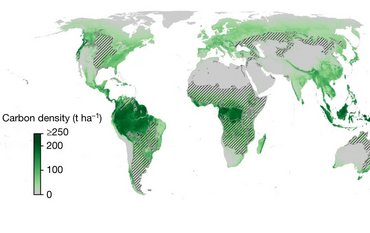

Die im Mai 2018 gestarteten GRACE-FO-Satelliten (Gravity Recovery and Climate Experiment-Follow-On) sind in der Lage, das Defizit der in Mitteleuropa gespeicherten Wassermassen während der Sommerdürren in 2018 und 2019 zu quantifizieren. Bezogen auf die langfristige mittlere Klimavariabilität betrugen die Wassermassendefizite 112 Gigatonnen im Jahr 2018 und sogar 145 Gigatonnen im Jahr 2019. Das berichtet ein Forschungsteam vom Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ und der Universität Potsdam um Eva Börgens.

Die Defizite 2018 und 2019 liegen damit bei 73 Prozent und 94 Prozent der mittleren Schwankung der saisonalen Wasserspeicherung. Anders ausgedrückt: Man bräuchte, verglichen mit dem Durchschnittswert in etwa die doppelte Wasserzunahme über den Winter, um dieses Defizit auszugleichen. Die Veränderungen seien so gravierend, dass eine Erholung innerhalb eines Jahres nicht zu erwarten sei. Die Wasserknappheit in den Jahren 2018 und 2019 sei damit die größte in der gesamten GRACE- und GRACE-FO-Messkampagne von fast 20 Jahren. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal Geophysical Research Letters veröffentlicht.

Das GRACE-FO-Satellitenpaar erfasst die Bewegung des Wassers auf der Erde auf der Grundlage von dadurch ausgelösten Variationen des Erdschwerefeldes. Diese Variationen lassen sich aus einer hochpräzisen Abstandsmessung mithilfe von Mikrowellensignalen ermitteln, die die beiden hintereinander fliegenden Satelliten aussenden. GRACE-FO ist das Nachfolgeprojekt von GRACE. Die beiden GRACE-Satelliten hatten ihre Mission 2017 nach 15 Jahren Betrieb beendet.

Insgesamt zeigen die Daten keinen Versatz zwischen den beiden Missionen, was die erfolgreiche Fortführung von GRACE durch GRACE-FO und damit die Zuverlässigkeit der Beobachtung der Extremereignisse in Mitteleuropa bestätigt. Dies erlaubt laut der Forschenden eine gemeinsame Bewertung der vier mitteleuropäischen Dürreperioden in den Jahren 2003, 2015, 2018 und 2019: Im Vergleich zu 2003 und 2015 waren 2018 und 2019 deutlich trockener. 2019 war der Wassermangel so groß, dass eine Erholung der Wasservorräte innerhalb eines Jahres nicht zu erwarten ist, zumal der Winter 2019/2020 nur eine sehr leichte Erholung brachte.

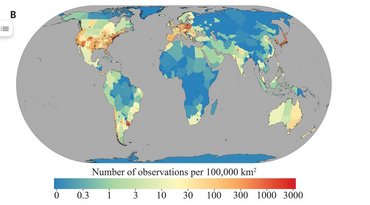

Um einen Vergleich zwischen GRACE und GRACE-FO Dürrebeobachtungen und anderen Teilen des Wasserhaushaltes, wie Bodenfeuchte oder Oberflächengewässer, ziehen zu können, wurden die Daten in Dürreindizes umgewandelt. Im Gegensatz zu anderen Datenquellen erlauben die Daten von GRACE-FO und GRACE die Erfassung der gesamten Wasserspeicherung in Seen, Flüssen, Böden und Grundwasser. Messungen an Oberflächengewässer wie dem Bodensee können hingegen stark von lokalen oder regionalen Einflüssen beeinflusst werden.

„Die Studie zeigt, wie wichtig die lange Zeitreihe der Beobachtungen der GRACE- beziehungsweise GRACE-FO-Mission ist, um aktuelle klimatische Ereignisse einordnen zu können“, sagt Studienleiterin Eva Börgens. „Ob die Dürrejahre 2015, 2018 und 2019 erste Anzeichen eines längerfristigen Wandels in Mitteleuropa sind oder nur statistische Ausreißer wird man erst in der Zukunft sagen können. Allerdings lassen erste Daten aus 2020 eine weiter andauernde Trockenheit erwarten.“

Originalstudie: Boergens, E., Güntner, A., Dobslaw, H., Dahle, C., 2020. Quantifying the Central European Droughts in 2018 and 2019 with GRACE-Follow-On. Geophysical Research Letters. DOI: 10.1029/2020GL087285

Weiterführende Informationen:

Wissenschaftlicher Kontakt:

Dr. Eva Börgens

Sektion Erdsystemmodellierung

Helmholtz-Zentrum Potsdam

Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ

Tel.: +49 331 288-1140

Email: eva.boergens@gfz-potsdam.de

Medienkontakt:

Josef Zens

Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helmholtz-Zentrum Potsdam

Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ

Telegrafenberg

14473 Potsdam

Tel.: +49 331 288-1049

Email: josef.zens@gfz-potsdam.de

Twitter: @GFZ_Potsdam