Zusammenfassung

Nach einem Erdbeben ist es in der frühen Phase des Katastrophenmanagements von entscheidender Bedeutung, eine rasche Einschätzung über die Schwere der Auswirkungen auf die betroffene Bevölkerung zu erlangen, um adäquate Notfallmaßnahmen einleiten zu können. Eine erste schnelle und gute Einschätzung, ob ein Beben starke oder geringe Schäden verursacht, kann häufig bereits nach 10 Minuten durch Angaben von betroffenen Menschen über die „empfundene Intensität“ des Bebens gegeben werden. Das zeigt eine aktuelle Studie von Forschenden um Henning Lilienkamp und Fabrice Cotton vom Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ, die jetzt im Fachmagazin „The Seismic Record“ erschienen ist. In ihrem neuen Ansatz setzen sie auf Schwarmintelligenz und werten die Angaben aus, die Menschen nach einem Beben über eine Website oder App des LastQuake-Dienstes des European Mediterranean Seismological Center übermittelt haben. Da keine seismischen Messdaten erforderlich sind, könnte dieser kostengünstige Ansatz langfristig dazu beitragen, das Katastrophenmanagement zu unterstützen, insbesondere in Regionen, in denen es nur wenige Messgeräte gibt.

Hintergrund: Einschätzung der Auswirkungen eines Erdbebens

Die Auswirkungen eines Erdbebens möglichst rasch gut einschätzen zu können, ist für Entscheidungsträger und Katastrophenschützer von wesentlicher Bedeutung, denn sie beeinflussen unmittelbar, welche Maßnahmen ergriffen werden, um Leben zu schützen und weitere Schäden zu begrenzen.

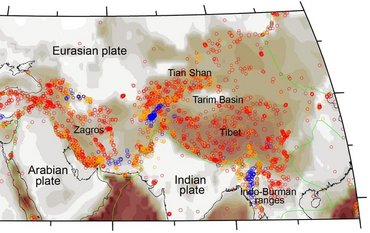

In einigen Fällen, wie bei der katastrophalen Erdbebenserie in der Türkei und Syrien vom Februar 2023, ist sofort klar, dass groß angelegte Notfallmaßnahmen dringend erforderlich sind. Doch das gilt nicht immer.

„Beispielsweise war bei dem Erdbeben der Stärke 5,9, das am 12. Juni 2022 entlegene Gebiete Afghanistans und Irans erschütterte und das mehr als 1000 Todesopfer forderte, laut European Mediterranean Seismological Center (EMSC) stundenlang nicht klar, ob mit erheblichen Auswirkungen zu rechnen war oder nicht“, erläutert Henning Lilienkamp, Doktorand in der Sektion „Erdbebengefährdung und Dynamische Risiken“ am Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ und Erstautor der aktuellen Studie.

Es gibt Schnellbewertungssysteme wie PAGER, das vom U.S. Geological Survey entwickelt wurde. Allerdings benötigt es aktuell im Schnitt etwa 30 Minuten, um dann schon recht umfangreiche Schätzungen der Auswirkungen eines Erdbebens zu geben. Und es basiert vor allem auf der ShakeMap-Methode, benötigt also Bodenbeschleunigungsdaten und andere seismischen Beobachtungen, ergänzt um Berichte aus der Bevölkerung.

Neuer Ansatz ausschließlich auf Basis von Meldungen „empfundener Intensität“

„In die Bewertung eines Erdbebens und seiner unmittelbaren Folgen können viele Arten von Daten einfließen und eine differenzierte Analyse ist für ein erfolgreiches langfristiges Katastrophenmanagement von entscheidender Bedeutung“, betont Lilienkamp. Dass ergänzend dazu eine erste grobe aber schnellere Einschätzung bereits ausschließlich auf Basis von Angaben der betroffenen Bevölkerung möglich ist, konnten er und seine Kollegen jetzt zeigen. An der Studie, die im Fachmagazin „The Seismic Record“ erschienen ist, waren neben Henning Lilienkamp und Fabrice Cotton, Leiter der Sektion „Erdbebengefährdung und Dynamische Risiken“ am GFZ und Professor an der Universität Potsdam, unter anderem weitere Forscher der Universität Potsdam, des EMSC und der Universität Bergamo beteiligt.

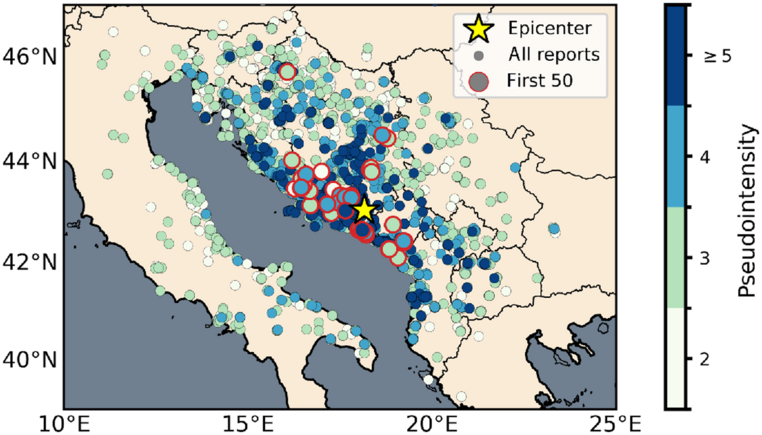

In ihrem neuen Ansatz setzen sie auf Schwarmintelligenz und nutzen die Angaben von betroffenen Menschen über die „empfundene Intensität“ eines Bebens. Diese übermitteln ihre persönliche Einschätzung nach dem Beben auf Basis einer Grafik und eines Kommentars über die Website oder die App des LastQuake-Dienstes des EMSC. Er wurde entwickelt, um Menschen unmittelbar nach einem Beben schnellstmöglich zu warnen. Bereits etwa 10-20 Minuten nach einem Ereignis, je nach Stärke des Bebens und Beteiligung der Bevölkerung, steht in vielen Fällen ein großer Datensatz zur Auswertung zur Verfügung.

So sammelte der LastQuake-Dienst für die Bebensequenz vom 6. Februar in der Türkei nach Angaben von Lilienkamp etwa 6500 Meldungen für den ersten Erdstoß der Stärke 7,8 und etwa 4800 Meldungen für den zweiten Erdstoß der Stärke 7,5. Beim ersten Beben dauerte es etwa 4,5 Minuten, um 50 Berichte zu sammeln – die Mindestanzahl, die für die Ausführung des hier entwickelten Modells erforderlich ist – und nach 10 Minuten waren bereits 1232 Berichte verfügbar.

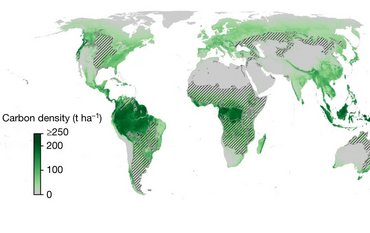

„Wir waren davon überzeugt, dass diese Datenbank zu wertvoll ist, um sie auf Dauer zu vernachlässigen, weil die Daten effizient und weltweit erhoben werden, auch in Regionen, in denen es keine teuren seismischen Instrumente gibt“, sagt Lilienkamp.

Entwicklung eines Modells zur schnellen Einschätzung der Beben-Auswirkungen

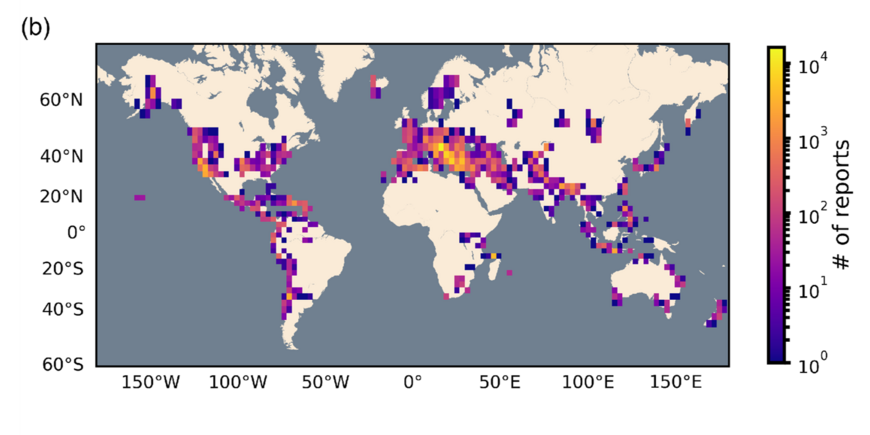

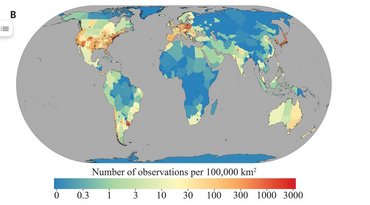

So standen den Forschenden mehr als 1,5 Millionen weltweit gesammelte Meldungen zur „empfundenen Intensität“ von mehr als 10.000 Erdbeben jeglicher Stärke aus den Jahren 2014 bis 2021 zur Verfügung. Auf Basis dieser „Crowdsourcing-Daten“ entwickelten sie ein probabilistisches Modell, mit dessen Hilfe abgeschätzt werden kann, ob es sich um ein Erdbeben mit starker oder geringer Auswirkung handelt.

Die Angaben „empfundener Intensität“ der vergangenen Beben wurden dazu in einem ersten Schritt in repräsentative Parameter umgewandelt, etwa einen „Pseudo-Intensitätswert“, der das Ausmaß der Erschütterung quantifiziert. Ein weiterer Wert beschreibt die Ausdehnung der Region, in der das Erdbeben zu spüren war.

In einem zweiten Schritt wurden die zugehörigen Erdbeben anhand von Angaben über Erdbebenauswirkungen aus globalen Beben-Datenbanken klassifiziert. Dabei definiert die Studie Erdbeben mit starken Auswirkungen als solche, die mit mindestens einer der folgenden Konsequenzen verbunden sind: ein zerstörtes Gebäude, mindestens 50 beschädigte Gebäude, mindestens zwei Todesopfer oder dokumentierte finanzielle Verluste.

Am Ende ergibt sich so eine Aussage darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Erdbeben mit den übermittelten Angaben starke Auswirkungen hat.

Mithilfe von Schritt eins können dann auch neue Beben eingeordnet werden.

Validierung und Limitierung des neuen Ansatzes

Die Forschenden haben ihr Modell dann an elf Beben aus dem Jahr 2022 getestet. „Eine wesentliche Stärke unseres Ansatzes ist, dass er sehr schnell in der Lage ist, eine große Anzahl von Ereignissen mit geringer Auswirkung auch korrekt und eindeutig zu bewerten“, resümiert Henning Lilienkamp.

Die Möglichkeit, ein Erdbeben als geringfügig einzustufen, könnte die Menschen vor Ort beruhigen, da diese Art von Erdbeben auf jeden Fall spürbar ist und daher Ängste auslösen kann, schreiben die Forscher in ihrem Papier.

„Wir sehen bei Ereignissen mit starker Auswirkung, dass es eine Herausforderung bleibt, sie auch eindeutig von solchen mit geringerer Auswirkung zu unterscheiden“, so Lilienkamp. Das ist möglicherweise auch der Tatsache geschuldet, dass im zugrundeliegenden Datensatz, an dem das Modell „gelernt“ hat, naturgemäß sehr viel weniger schwerwiegende Erdbeben enthalten sind. Mit im Laufe der Zeit gesammelten Daten könnte sich das weiter verbessern, schätzen die Forscher.

Eine natürliche Limitierung des Ansatzes ist – insbesondere bei starken Beben – das Fehlen von sehr frühen Meldungen aus dem Gebiet, in dem die Erschütterungen am stärksten waren. „Dieser Effekt ist bekannt und steht für die Tatsache, dass die Menschen unter solch extremen Umständen natürlich der Suche nach Schutz und der Rettung von Menschen in Gefahr Vorrang vor der Übermittlung von Meldungen auf ihren Smartphones geben“, erläutert Lilienkamp. Darüber hinaus zeigt sich bei der weltweiten Analyse, dass der LastQuake Service zurzeit noch überwiegend in Europa genutzt wird (75 Prozent der Daten stammen von dort).

„Wir betrachten unsere Methode als eine kostengünstige Ergänzung des Pools von Instrumenten zur Bewertung von Erdbebenauswirkungen, die völlig unabhängig von seismischen Daten ist und in vielen besiedelten Gebieten der Erde eingesetzt werden kann. Obwohl es eine offene Aufgabe bleibt, unsere Methode für den praktischen Einsatz weiterzuentwickeln, zeigen wir ihr Potenzial zur Unterstützung des Katastrophenmanagements in Regionen, in denen es derzeit an teuren seismischen Instrumenten fehlt“, sagt Fabrice Cotton vom GFZ.

Ausblick: Anwendungspotenzial

Lilienkamp und Kollegen schlagen vor, dass ihre Methode zur Entwicklung eines „Ampelsystems“ auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten verwendet werden könnte. Dabei würde „Grün“ bedeuten, dass keine weiteren Maßnahmen von den Entscheidungsträgern erforderlich wären. Bei „Gelb“ müssten weitere Untersuchungen veranlasst werden. Und bei „Rot“ würde ein Alarm ausgelöst.

„Als Seismologen müssen wir besser verstehen, wie Entscheidungsträger und Rettungsdienste wie die Feuerwehr im Notfall tatsächlich handeln, welche Art von Informationen nützlich sind und bei welchen Wahrscheinlichkeiten hoher Auswirkungen sie lieber einen Alarm auslösen würden“, so Lilienkamp. „Eine sorgfältige Kommunikation der Fähigkeiten unseres Modells und der individuellen Bedürfnisse der potenziellen Endnutzer wird der Schlüssel für eine praktische Umsetzung von Ampelsystemen sein.“

(Editiert am 07.03.2023 von Uta Deffke)

Originalveröffentlichung:

Henning Lilienkamp, Rémy Bossu, Fabrice Cotton, Francesco Finazzi, Matthieu Landès, Graeme Weatherill, Sebastian von Specht; Utilization of Crowdsourced Felt Reports to Distinguish High‐Impact from Low‐Impact Earthquakes Globally within Minutes of an Event. The Seismic Record 2023; 3 (1): 29–36. doi: https://doi.org/10.1785/0320220039