Erstmaliger Nachweis von niedriger Sonnenaktivität und klimatischen Folgen im gleichen Klimaarchiv – Fallstudie zeigt Notwendigkeit differenzierter Betrachtung der Solarstrahlung

06.05.2012 | Potsdam: Vor 2800 Jahren kam es zu einem stark ausgeprägten Minimum der Sonnenaktivität, dem ein sehr schneller Wechsel hin zu kühl-feuchtem und vor allem windigem Klima folgte. Geowissenschaftler des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ in Potsdam weisen gemeinsam mit schwedischen und niederländischen Kollegen diesen durch ein ausgeprägtes Minimum in der Sonnenaktivität verursachten plötzlichen Wechsel nach. Sie untersuchten dazu Sedimente aus dem Meerfelder Maar, einem See vulkanischen Ursprungs in der Eifel. Erstmals konnte mit modernsten Analyseverfahren die niedrige Sonnenaktivität selbst und gleichzeitig auch die klimatischen Folgen am selben Sedimentkern nachgewiesen werden.

Wie die im Wissenschaftsmagazin Nature Geoscience (06.05.2012) veröffentlichte Studie zeigt, ereignete sich diese Klimaänderung zu Beginn der vorrömischen Eisenzeit und zeigt, dass vor allem sogenannte Grand Minima der Sonnenaktivität sich über die atmosphärische Zirkulation auf das Wettergeschehen in Westeuropa auswirken können. Eines dieser großen Minima der Sonnenaktivität, das Homerische Minimum, führte vor etwa 2800 Jahren innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums von nur einem Jahrzehnt zu einer deutlichen Klimaabkühung.

Die jahreszeitlich geschichteten Ablagerungen im untersuchten Maarsee ermöglichen eine genaue Rekonstruktion und präzise Datierung selbst kurzfristiger Klimawechsel. Die Sedimentdaten belegen für einen 200 Jahre andauernden Zeitraum deutlich windigere Bedingungen und ein feucht-kühles Klima vor allem im Frühjahr. In Kombination mit Modellstudien konnte zudem ein Mechanismus festgestellt werden, der den Zusammenhang schwacher Sonnenaktivität und Klimaverschlechterung erklärt:„Die Änderung und Intensivierung der troposphärischen Windsysteme stehen vermutlich in einem ursächlichen Zusammenhang mit Prozessen in der Stratosphäre, die wiederum stark von der solaren UV-Strahlung beeinflusst werden“, erläutert Achim Brauer vom GFZ, Leiter der Studie. „Diese komplexe Prozesskette könnte somit ein Verstärkungsmechanismus sein, der erklärt, warum die häufig als gering angesehenen Schwankungen der Solarstrahlung trotzdem zumindest regional deutliche klimatische Auswirkungen mit weitreichenden Konsequenzen haben.“

Auch wenn diese Ergebnisse nicht direkt auf die Zukunft übertragbar sind, weil heute nicht nur natürliche, sondern auch anthropogene Faktoren das Klima beeinflussen, sind sie doch ein deutlicher Hinweis auf ungeklärte Fragen beim Verständnis des Klimasystems, betont Achim Brauer. Insbesondere muss offenbar der Wirkungsmechanismus der Solarstrahlung für die unterschiedlichen Wellenlängenbereiche noch genauer erforscht werden. Erst wenn diese Mechanismen genau verstanden sind, wird eine fundierte Aussage darüber möglich sein, welche klimatischen Konsequenzen das nächste große solare Minimum in unserer heutigen Welt des auch anthropogenen geprägten Klimawandels haben kann. Weil Binnensee-Sedimente jahresgeschichtet und präzise datierbar sind, kommt ihnen eine wichtige Rolle bei der Erforschung dieser Zusammenhänge zu.

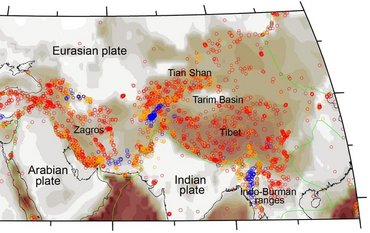

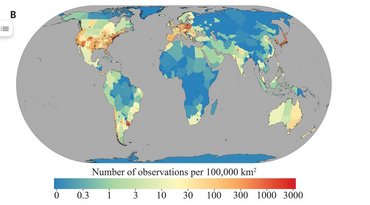

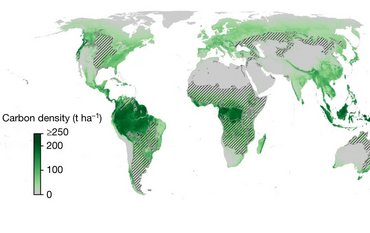

Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums Potsdam - Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ und anderer Einrichtungen sind weltweit auf der Suche nach solchen Archiven, um flächendeckende Informationen über das Zusammenspiel von Sonnenaktivität und Klimawandel und mögliche regionale Variationen zu erhalten.

Celia Martin-Puertas, Katja Matthes, Achim Brauer, Raimund Muscheler, Felicitas Hansen, Christof Petrick, Ala Aldahan, Göran Possnert and Bas van Geel: “Regional atmospheric circulation shifts induced by a grand solar minimum”,

Nature Geoscience, DOI 10.1038/NGEO1460

Abb. in druckfähiger Auflösung von Eifelmaaren und Bohrarbeiten