„51 Institutionen aus 13 Ländern zur Zusammenarbeit zu bewegen − allein das ist schon Anlass zu feiern“, sagte Susanne Buiter, wissenschaftliche Vorständin des GFZ, zu Beginn ihrer Rede anlässlich des zweitägigen Kick-off Meetings des Geo-INQUIRE Projekts. Das 14,2-Millionen-Euro-Projekt startete offiziell am 1. Oktober und wird von den beiden GFZ-Wissenschaftlern Fabrice Cotton und Angelo Strollo koordiniert.

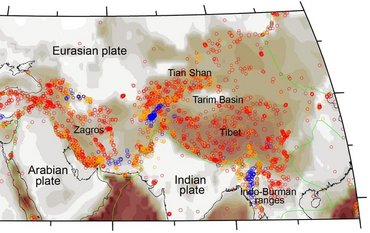

Geo-INQUIRE steht für Geosphere INfrastructures for QUestions into Integrated Research. Durch das Projekt soll ein enormer Satz an Geodaten zusammengeführt und interoperabel, frei zugänglich und FAIR gemacht werden, unter anderem um neue Erkenntnisse der Dynamik der Erde zu gewinnen und wertvolle Georessourcen noch besser zu managen. Gleichzeitig versetzen uns sinnvoll verknüpfte Daten in die Lage, Naturgefahren wie auch anthropogene Geogefahren besser zu bewältigen. In der Vergangenheit wurde oft auf Einzelgefahren geschaut, also Tsunami-Gefahren, Hochwasserrisiken oder Vulkanismus isoliert betrachtet. Durch den im Rahmen des Geo-INQUIRE-Projekts entwickelten erweiterten Datenzugang sollen Risiken, die gleichzeitig an einem Ort bestehen können − wie beispielweise Erdbeben und Hangrutschgefahren – gemeinsam beurteilbar werden. Denn, so Susanne Buiter weiter: “Wir brauchen nicht nur Erdbeobachtung, sondern wir benötigen solche Beobachtungen, damit Daten miteinander „sprechen“ können, sie müssen integriert sein. Nur auf diese Weise können wir wirklich Fortschritte machen. Die Zusammenführung von Daten auf interoperable Weise ist sehr vielversprechend.“ Ziel ist es, den immensen Datenmix verschiedener Instrumente und zahlreicher Stationen – es gibt allein mehr als 15.000 seismologische Stationen – zusammenzubringen und sie Forschenden auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen, einschließlich der Software-Dienstleistungen und Rechenkapazitäten. Dabei spielen auch neuartige Hightech-Daten, die beispielsweise mit faseroptischen Kabeln erfasst werden können, eine große Rolle.

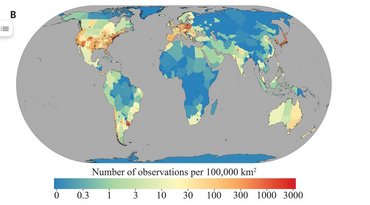

Aber auch Low-Tech Daten werden immer interessanter für die Wissenschaft. Immer mehr davon werden mit Smartphones gesammelt. So kamen beispielsweise allein während eines Erdbebens kürzlich an der deutsch-französischen Grenze mehr als 1600 Berichte von gefühlten Beben zusammen. Es gilt, so Fabrice Cotton, Wege zu finden, auch solche Beobachtungsdaten, die potentiell sehr nützlich sein können, einzusetzen. "Eine unserer Hauptmotivationen bei all dem ist, dass wir davon ausgehen, dass die Integration zahlreicher Parameter und Instrumente zu neuen Erkenntnissen und Entdeckungen führen wird“, sagt Fabrice Cotton. Die neugiergetriebene Forschung mit den räumlich wie zeitlich hochauflösten Daten ist deshalb eine wichtige Komponente des Projekts.

Eine andere ist die Verwaltung der Daten. Wir sind in der Forschung und Erdbeobachtung inzwischen mit immens großen Datenmengen konfrontiert. Es müssen nun Wege gefunden werden, wie wir diese hunderte Terrabyte Daten auf intelligente Weise verwalten und wie wir sie mit neuen, auf Physik basierenden Modellen verbinden. Dafür braucht es auch eine gute Anbindung an Hochleistungsrechner (High Performance Computing) sowie innovative Datenmanagement- und Visualisierungstechniken an der Schnittstelle zu High-Performance Computing Einrichtungen. Letztendlich sind all diese Daten Ressourcen, die von großer Bedeutung für die Analyse des Wechselspiels zwischen der festen Erde einerseits sowie Ozean und Atmosphäre anderseits sind.

Während der Projektlaufzeit sind auch viele spezielle Trainings vorgesehen – bereits geplant sind beispielsweise „Big Datathons“ in Krakau und Bologna. Und nicht zuletzt wird das Projekt auch in anderer Hinsicht selbstproklamiert große Anstrengungen unternehmen: Die Projektbeteiligten haben sich explizit vorgenommen, familienfreundlich zu agieren und auf Gleichberechtigung, Diversität und Inklusivität zu achten. Dies alles mit der Absicht, exzellente Ergebnisse in vier Jahren vorweisen zu können.

Weitere Informationen: https://www.gfz-potsdam.de/presse/meldungen/detailansicht/foerderung-der-grundlagenforschung-zur-festen-erde