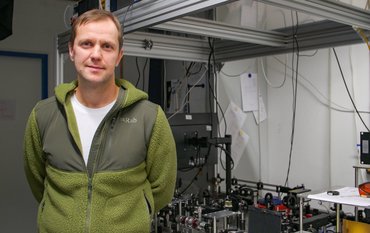

28.09.2016: Ein geomagnetischer Sturm am 17. Januar 2013 hat sich als Glücksfall für die Wissenschaft erwiesen. Der Sonnensturm ermöglichte einzigartige Beobachtungen, die helfen, eine lang diskutierte Forschungsfrage zu lösen. Jahrzehnte rätselten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auf welche Weise hoch energetische Partikel, die auf die Magnetosphäre der Erde treffen, wieder verschwinden. Als aussichtsreiche Erklärung galt ein Prozess, bei dem elektromagnetische Wellen die Teilchen in die Erdatmosphäre ablenkten. Vor zehn Jahren wurde eine weitere Theorie vorgeschlagen, wonach die Partikel in den interplanetaren Raum verschwanden. Jetzt hat Yuri Shprits vom Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ und der Universität Potsdam gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Instituten weltweit herausgefunden, dass beide Erklärungen gelten – entscheidend für den Verlust an Teilchen ist, wie schnell die Partikel sind. Shprits sagt, dass damit einige grundlegende wissenschaftliche Fragen zu unserer nächsten Umgebung im Weltall gelöst werden. „Das hilft uns auch, Prozesse auf der Sonne, auf anderen Planeten und sogar in fernen Galaxien zu verstehen“, sagt der Forscher. Er fügt hinzu: „Die Studie wird uns überdies helfen, das ‚Weltraumwetter‘ besser vorherzusagen und damit wertvolle Satelliten zu schützen.“ Die Arbeit erscheint am Mittwoch, 28. September, in Nature Communications.

Der Physiker James Van Allen wies vor beinahe sechzig Jahren nach, dass das Weltall radioaktiv ist. Er nutzte dazu Messungen eines Geigerzählers, der auf dem ersten US-amerikanischen Satelliten Explorer 1 angebracht war. Heute wissen wir, dass die Erde von zwei Ringen umgeben ist, die hoch energetische Teilchen aus dem Weltall „einfangen“. Man spricht auch vom „Van-Allen-Gürtel“. Die Strahlung darin stellt eine extrem harsche Umgebung für Satelliten und Menschen dar, die in Raumfahrzeugen den Gürtel durchfliegen. Die Satelliten, auf denen unsere Navigationssysteme beruhen, z.B. die GPS Satelliten, befinden sich mitten im Van-Allen-Gürtel.

Nahezu kein Schutz gegen ultraschnelle Teilchen

Die gefährlichsten Partikel für die Raumfahrt sind so genannte relativistische und ultra-relativistische Elektronen. Die einen fliegen mit mehr als 90 Prozent der Lichtgeschwindigkeit, die anderen sogar mit mehr als 99 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Treffen sie auf elektronische Bauteile, können sie diese empfindlich beeinträchtigen oder sogar zerstören. Gegen relativistische Teilchen lassen sich Satelliten abschirmen, aber gegen die ultra-relativistischen Teilchen gibt es so gut wie keinen Schutz. Yuri Shprits, der kürzlich im Rahmen der Helmholtz-Rekrutierungsinitiative von der University of California, Los Angeles (UCLA) ans GFZ kam und eine Professur an der Universität Potsdam innehat, sagt: „Umso wichtiger ist es, die Dynamik dieser Partikel zu verstehen.“

Das Problem dabei: Im Gegensatz zu den vergleichsweise trägen Veränderungen der Ozeane und der Atmosphäre auf der Erde kann sich der Strahlungsfluss in der Magnetosphäre innerhalb einer Stunde um den Faktor 1000 verändern. Am dramatischsten sind die „drop-outs“, die während geomagnetischer Stürme oder Sonneneruptionen vorkommen. Schon seit Ende der 1960-er Jahre versucht die Forschung zu ergründen, wohin Elektronen aus dem Van-Allen-Gürtel verschwinden. Das Verständnis dieses Prozesses ist zentral, um die radioaktive Umgebung zu charakterisieren und Veränderungen prognostizieren zu können. Fachleute sprechen von Weltraumwettervorhersage.

"Der Sturm bot ideale Bedingungen"

Eine der Theorien, die „drop-outs“ erklären, beruhte auf bestimmten elektromagnetischen Wellen (EMIC für Electromagnetic Ion Cyclotron Waves). Diese werden durch eindringende Ionen aus dem Magnetosphäreschweif verursacht, die schwerer und energiereicher als Elektronen sind. EMIC-Wellen können Elektronen in die Erdatmosphäre hinein ablenken und so aus dem Van-Allen-Gürtel entfernen. Vor zehn Jahren schlug Yuri Shprits gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen einen anderen Mechanismus vor, wonach Elektronen nicht nach „unten“, sondern nach oben abgelenkt werden, also nicht in der Atmosphäre landen, sondern ins Weltall verschwinden. Messungen und Modellierungen schienen diesen Weg zu bestätigen, aber es blieb unklar, was genau bei geomagnetischen Stürmen passiert.

Jetzt scheint die Frage gelöst zu sein, nachdem ein internationales Team um Yuri Shprits Daten aus dem Sonnensturm vom 17. Januar 2013 ausgewertet und darüber hinaus mit Ergebnissen aus seinen Modellrechnungen verglichen hat. „Der Sturm bot ideale Bedingungen“, erläutert Shprits, „weil erstens noch Teilchen aus einem vorhergehenden Sturm nachweisbar waren, zweitens die ultra-relativistischen und die relativistischen Teilchenströme an unterschiedlichen Stellen auftraten und drittens die ultra-relativistischen Teilchen tief in der Magnetosphäre gefangen waren.“

Langsamere Teilchen werden ins Weltall abgelenkt

Umfangreiche Messungen einer Satellitenmission, die 2012 von der NASA zur Untersuchung der Strahlungsgürtel gestartet wurde (Van Allen Probes), zeigten, dass EMIC-Wellen tatsächlich Teilchen in die Atmosphäre streuten. Allerdings betrifft das ausschließlich die superschnellen ultra-relativistischen Teilchen und nicht wie früher gedacht auch die relativistischen. Bei den hohen Energien ist die Streuung durch Wellen besonders effektiv. Der andere von Yuri Shprits vorgeschlagene Mechanismus hat dagegen die etwas langsameren Teilchen, die relativistischen Elektronen, in den interplanetaren Raum abgelenkt. Damit sei nicht nur eine alte Forschungsfrage gelöst, sagt Shprits, sondern es böten sich nun bessere Möglichkeiten, Prozesse in unserem Strahlungsgürtel, aber auch um andere Planeten herum bis hin zu Sternen und fernen Galaxien zu verstehen. „Unsere Ergebnisse werden auch helfen, das ‚Weltraumwetter‘ besser vorherzusagen und damit wertvolle Satelliten zu schützen.“ An der Studie waren auch zwei GFZ-Doktoranden beteiligt.

>>Das Video zur Pressemitteilung: Yuri Belts, der Trailer

>>Hier finden Sie Abbildung 1 in druckfähiger Auflösung

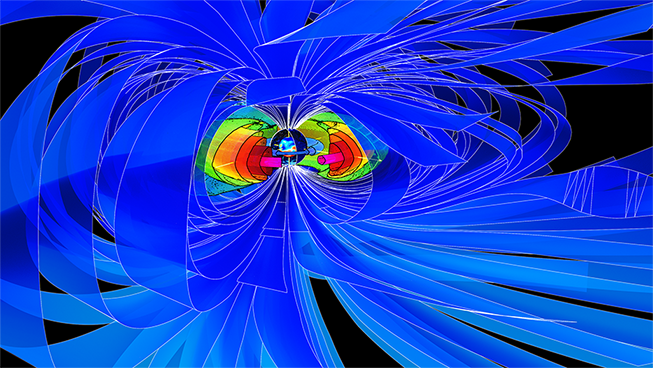

Abb. 1: Visualisierung der magnetischen Umgebung der Erde mit den magnetischen Feldlinien als eine Art Schutzschild, der vom starken Magnetfeld im Erdkern gebildet wird. Die Grafik zeigt die Magnetosphäre der Erde, die energetische Partikel in den Van-Allen-Strahlungsgürteln einfangen kann. Die Feldlinien sind als blaue Bänder visualisiert. Die aufgeschnittenen farbigen Ringe um die Erde zeigen die Zonen, in denen die energiereichsten Partikel fliegen. Die Visualisierung basiert auf den Ergebnissen des VERB-4D-Modells, das Nikita Aseev von der GFZ-Sektion 2.3 Erdmagnetfeld rechnete, und dem magnetischen Tsyganenko 89-Modell. Alle dargestellten Aspekte des Magnetfelds vom Erdkern bis zum All sind Gegenstand der Forschung in der GFZ-Sektion Erdmagnetfeld. Die Grafik erzeugte Martin Rother von der Sektion 2.3. Abb.: Martin Rother, GFZ

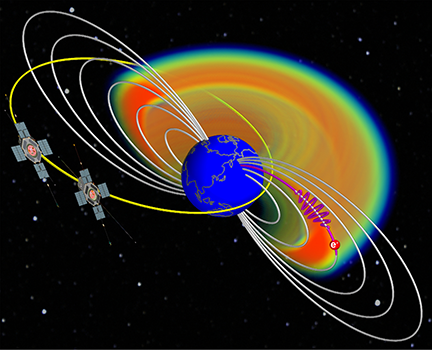

Abb. 2: Die Illustration zeigt die Van-Allen-Sonden, die durch den Strahlungsgürtel fliegen, und die Magnetfeldlinien. Hoch energetische Teilchen werden entweder in die Atmosphäre der Erde nach unten gestreut oder in das Weltall abgelenkt. Die Ablenkungsrichtung hängt von der Geschwindigkeit der Teilchen ab. Illustration: I. Michaelis/Y. Shprits, GFZ

Originalarbeit: Yuri Shprits et al.:“Wave-Induced Loss of Ultra-Relativistic Electrons in the Van Allen Radiation Belts” (Nature Communications, 10.1038/NCOMMS12883)