Der Großraum Istanbul mit rund 15 Millionen Einwohnern gilt als besonders erdbebengefährdet. Um das Risiko richtig einschätzen zu können, müssen Forscherinnen und Forscher die Prozesse im Untergrund entschlüsseln. Einen weiteren Fortschritt hierbei hat nun ein internationales Team erzielt, dem auch Marco Bohnhoff vom Helmholtz-Zentrum Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ angehört. Unterhalb des Marmara-Meeres orteten sie Erdbeben, die nicht unmittelbar durch tektonische Spannungen hervorgerufen wurden, sondern durch aufsteigendes Erdgas. Sie berichten davon im Fachjournal Scientific Reports.

Das Team um Louis Geli vom französischen Forschungszentrum Ifremer analysierte seismische Daten, die nach einem Erdbeben im westlichen Teil des Maramara-Meeres am 25. Juli 2011 mit einer Magnitude von 5,1 aufgezeichnet wurden. Wie zu erwarten, ereigneten sich in den folgenden Tagen und Wochen etliche Nachbeben, die jedoch eine geringere Magnitude hatten. „Durch ein stärkeres Erdbeben wird die Spannung in der unmittelbaren Umgebung verändert. Das hat weitere Erschütterungen – sogenannte Nachbeben – zur Folge, bei denen die Spannungen dann wieder ausgeglichen werden“, erläutert Bohnhoff. So geschah es auch im Sommer 2011 unterhalb des Marmara-Meeres bei Istanbul. Auffällig war jedoch, dass nur wenige der Nachbeben wie üblich im tiefen felsigen Untergrund am Ort des Hauptbebens ihren Ursprung hatten. „Stattdessen haben wir zahlreiche Erschütterungen in sehr geringer Tiefe unterhalb des Meeresbodens aufgezeichnet“, sagt Bohnhoff, der an der Lokalisierung und Analyse der flachen Beben beteiligt war. „Dies war durchaus überraschend, denn diese Schichten bestehen aus weichem Sediment, das sich unter tektonischen Spannungen normalerweise aseismisch verformt und keine ruckartigen Bewegungen macht, wie sie für Erdbeben typisch sind.“

Tatsächlich liegt hier ein anderer Mechanismus zugrunde, wie die Autorinnen und Autoren erläutern. Demnach hat das M 5,1-Hauptbeben die Spannungen wie beim Anschlagen einer Glocke in Unordnung gebracht, so dass ein Erdgas-Reservoir, das sich in unmittelbarer Nähe zur tektonischen Störung befindet, unter erhöhten Druck geriet. Infolgedessen strömte Gas aus und bewegte sich nach oben, wo es schwächere Erdbeben ausgelöst – oder wie Bohnhoff sagt „getriggert“ – hat. „Dafür kommen unterschiedliche Prozesse in Frage. Es könnten kleine Scherbrüche aktiviert worden sein oder aber die Ausgasungen haben Schwingungen in wassergefüllten Hohlräumen herbeigeführt, ein Prozess, wie man ihn auch von Vulkanen oder Gas-Leckagen kennt.“ Welche Prozesse im Boden des Maramara-Meeres abliefen, lasse sich aus den vorhandenen Daten nicht genau ableiten, sagt der Geophysiker. Dafür seien Seismometer erforderlich, die noch näher am Geschehen, zum Beispiel in Bohrungen, installiert sind. Diese fehlten – noch.

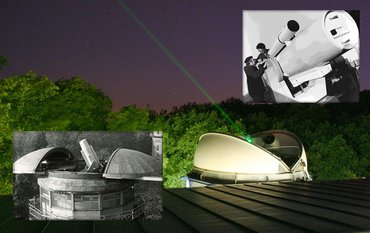

Bohnhoff und seine Kolleginnen und Kollegen vom GFZ und weiteren internationalen Partner-Instituten haben für das Observatorium GONAF (Geophysical Observatory at the North Anatolian Fault) etliche Messgeräte weiter östlich im Großraum Istanbul aufgebaut. Sie sollen die Bewegungen der tektonischen Platten, Spannungen in der Erdkruste und Erschütterungen sehr genau erfassen und so letztlich eine realistischere Risikoanalyse für das bevorstehende Starkbeben vor den Toren der Mega-City ermöglichen. Grundsätzlich gilt, dass das dort die Wahrscheinlichkeit für ein großes Erdbeben mit einer Magnitude von 7 oder mehr bis zum Jahr 2040 bei 35 bis 70 Prozent liegt und somit als sehr hoch einzuschätzen ist.

„Die Erdbebengefahr für die Metropolenregion Istanbul ändert sich durch die neuen Befunde nicht unbedingt. Doch sie müssen in verschiedene Erdbeben-Szenarien einbezogen werden, um diese realistischer zu machen“, sagt Bohnhoff. „Dadurch beleuchten wir auch den bisher in der Öffentlichkeit komplett ausgeblendeten Aspekt, dass durch die räumliche Nähe der Nordanatolischen Störungszone und Gaslagerstätten ein zusätzliches Gefährdungspotenzial besteht.“ Aus der Lagerstätte wird gefördert, weshalb in geringer Entfernung an Land große Gastanks stehen. Dort besteht bei einem starken Erdbeben erhöhte Explosionsgefahr oder es könnte zu Gas-Leckagen kommen. „Solche Gefährdungen erhöhen das Risiko für die Bevölkerung, infolge eines Erdbebens zu Schaden zu kommen.“

Originalstudie: L. Géli et al., 2018. Gas and seismicity within the Istanbul seismic gap. Scientific Reports. DOI: 10.1038/s41598-018-23536-7