Pilotprojekt endet nach 13-jähriger Forschung in Ketzin/Havel

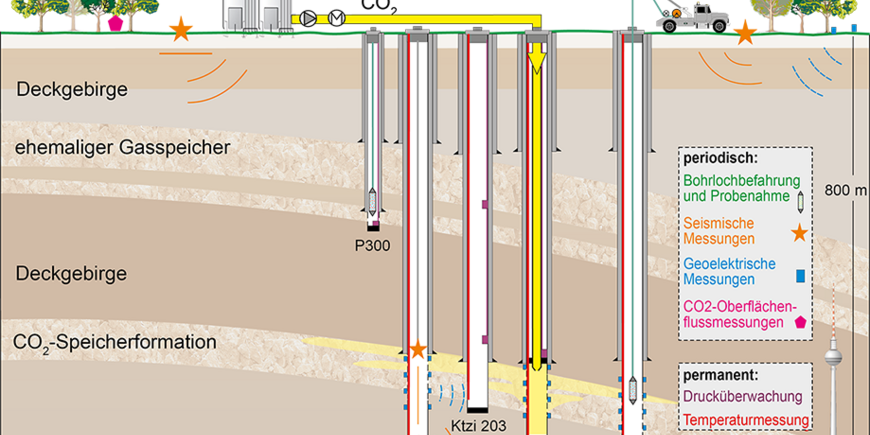

Nach 13 Jahren erfolgreicher Forschungsarbeit geht das Projekt Ketzin jetzt zu Ende. In der Stadt an der Havel hat das Deutsche GeoForschungsZentrum GFZ erforscht, ob sich Kohlenstoffdioxid (CO2) sicher und dauerhaft im Untergrund speichern lässt und wie es sich in der Tiefe verhält. Dazu wurden mehr als 67.000 Tonnen CO2 zwischen 2008 und 2013 über eine Bohrung in einen so genannten Speicherhorizont gepumpt. Dort, in rund 630 Metern Tiefe, befindet sich poröser Sandstein, der von salzhaltigem Grundwasser durchzogen ist – ein „saliner Aquifer“.

Bei einer Abschlusskonferenz zogen die beteiligten Forscherinnen und Forscher Bilanz und diskutierten mit europäischen Fachleuten die Perspektiven der CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS für Englisch: Carbon Capture and Storage). Projektleiter Axel Liebscher sagte: „Wir haben gezeigt, dass sich Kohlenstoffdioxid sicher in die Tiefe bringen und speichern lässt. Die mächtigen Schichten aus Tongestein über dem Speicherhorizont bilden eine zuverlässige Abdichtung.“

Die Forschungsarbeiten in Ketzin/Havel begannen mit Vorerkundungen im Jahr 2004. Von Anfang an wurden die Kommune und die lokale Bevölkerung in das Forschungsvorhaben mit einbezogen. Bis heute genießt das Projekt hohe Akzeptanz. Die eigentliche Verpressung des CO2 fand ab Juli 2008 statt. Verwendet wurde dazu überwiegend lebensmitteltaugliches Kohlenstoffdioxid, wie man es beispielsweise aus Wassersprudlern kennt. Innerhalb von fünf Jahren brachten Tanklastzüge das CO2 nach Ketzin, wo es über eine Injektionsbohrung in den Untergrund gepumpt wurde. Vier weitere Bohrungen wurden abgeteuft, um die Ausbreitung des CO2 im Untergrund sowie die Dichtheit des Speichers mit modernsten geochemischen und geophysikalischen Methoden zu überwachen.

Nach dem Ende der CO2-Injektion wurde die Speicherüberwachung weitere viereinhalb Jahre fortgesetzt, um die Stabilität des Speichers zu beobachten. Die Überwachung zeigte keine Unregelmäßigkeiten des Speichers und wird Ende dieses Jahres abgeschlossen. Dann werden auch die letzten Bohrlöcher verfüllt sein. Die Bodenoberfläche wird dann in den vorherigen Zustand versetzt.

Der Wissenschaftliche Vorstand des GFZ, Reinhard Hüttl, sagt: „Mit unserer Arbeit haben wir der Gesellschaft eine Option aufgezeigt, wie der CO2-Eintrag in die Atmosphäre zu reduzieren ist. Es ist allerdings Sache der Politik, zu entscheiden, ob dieser Weg beschritten werden soll.“ In Deutschland, so Hüttl weiter, gebe es erhebliche Widerstände; in anderen europäischen Ländern wie Norwegen dagegen würden weitere CCS-Projekte auch in großem Maßstab geplant.

Weitere Informationen:

http://www.co2ketzin.de/dialog-amp-kontakt/fragen-und-antworten/

Pressebilder zu dieser Mitteilung finden Sie hier <link medien-kommunikation mediathek bildarchiv co2manco2sink>www.gfz-potsdam.de/medien-kommunikation/mediathek/bildarchiv/co2manco2sink/

Kontakt:

Josef Zens, Dipl.-Geog.

Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ

Telegrafenberg

14473 Potsdam

Tel.: +49 (0)331/288- 1040

Fax: +49 (0)331/288- 1044

E-Mail: josef.zens@gfz-potsdam.de