25 Jahre Deutsches GeoForschungsZentrum Potsdam

18.01.2017: Die Erde ist beständig im Wandel. Was diese Veränderungen antreibt und welche Folgen sie für das menschliche Leben haben können, das erforschen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ seit 25 Jahren. Seit seiner Gründung am 2. Januar 1992 hat das Zentrum eine bemerkenswerte Entwicklung vollzogen. Von 312 Beschäftigten im ersten Jahr wuchs die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 1282 (davon 467 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler). Sie kommen aus mehr als 60 Ländern und machen das GFZ zu einem der „internationalsten“ Helmholtz-Zentren.

„Am GFZ erforschen wir das System Erde in einer Breite und Tiefe, die keine andere Einrichtung leisten kann: vom Erdkern bis zum Weltall, mit Methoden der Geophysik über Geomorphologie bis hin zur Geoinformatik“, sagte der Wissenschaftliche Vorstand Prof. Reinhard Hüttl anlässlich der Neujahrs-Pressekonferenz des Zentrums in Potsdam. „Unsere Forschung trägt dazu bei, die großen Herausforderungen unserer Zeit wie den Klimawandel oder die Energiewende zu bewältigen und zu gestalten. Es ist uns daher ein wichtiges Anliegen, die gewonnenen Erkenntnisse für die Gesellschaft, beispielsweise für politische Entscheider, aufzubereiten und Handlungsoptionen aufzuzeigen. So erforschen wir intensiv, welchen Veränderungen das System Erde in früheren Epochen unterlag und welche Auswirkungen sie hatten. Diese Erkenntnisse können uns helfen, den gegenwärtigen Global Change besser zu bewältigen und die nötige Anpassung zu leisten – nach dem Motto: aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen.“

Nach einem kurzen Blick in die Historie stellte Hüttl die aktuellen Schwerpunkte der Forschung am GFZ vor.

Satellitenmissionen

Neben der Arbeit im Gelände setzen die Forscherinnen und Forscher des GFZ auf Beobachtungssysteme, die Daten über längere Zeiträume liefern. Dazu gehören Satellitenmissionen. Eine wichtige Rolle spielt GRACE („Gravity Recovery and Climate Experiment“): Zwei Satelliten umkreisen die Erde und messen Veränderungen des Schwerefelds. Die Daten trugen unter anderem zur „Potsdamer Kartoffel“ bei. Seit 2002 sind die Satelliten im Orbit, in den nächsten Monaten dürften sie wegen Treibstoffmangels außer Betrieb gehen.

Eine Nachfolgemission GRACE-FO (für „Follow-On“) ist inzwischen fast startklar. Ende 2017/Anfang 2018 sollen die beiden Satelliten ins Weltall fliegen. Die Montage bei Airbus Defence and Space in Friedrichshafen ist abgeschlossen, derzeit werden sie getestet. Es handelt sich um eine NASA-Mission, die deutschen Beiträge (Umfang: 77,7 Millionen Euro) werden vom GFZ geleitet. GRACE-FO soll das Erdschwerefeld und dessen zeitliche Veränderungen noch genauer erfassen als es mit GRACE möglich ist. Die Daten helfen unter anderem, den Verlust von Grundwasser oder Gletschereis aufzuspüren.

Weiterhin arbeitet das GFZ an EnMAP(Environmental Mapping and Analysis Program). Dabei handelt es sich um ein „Spektrallabor“ im Weltall. EnMAP wird es mit seinen Sensoren ermöglichen, mit bisher unerreichter Genauigkeit die stoffliche Zusammensetzung der Vegetation, Böden, Gewässer und künstlichen Oberflächen zu erfassen. So können Umweltveränderungen kartiert werden, wie zum Beispiel Methanausgasungen oder die Verteilung von Plastikmüll in den Meeren. EnMAP ist eine deutsche Mission mit offener Datenpolitik, die Leitung hat das GFZ. Das Budget beträgt rund 250 Millionen Euro, der Start ist für 2019 geplant.

Energieforschung

Nördlich von Berlin, in der Schorfheide, betreibt das GFZ die Geothermie-Forschungsplattform Groß Schönebeck. Dort wird erforscht, wie diese nachhaltige und klimafreundliche Energiequelle zur Wärme- und Stromgewinnung genutzt werden kann. Der Standort ist besonders interessant, weil Erkenntnisse von dort auf das gesamte Norddeutsche Tiefland und weitere Regionen Mitteleuropas übertragbar sind.

Um den Untergrund und sein Potenzial für die geothermische Nutzung noch genauer zu erkunden, sind nun auf einer Fläche von 64 Quadratkilometern seismische Untersuchungen geplant: Dafür werden zunächst Schallwellen mithilfe von Spezialfahrzeugen in die Tiefe abgestrahlt, Geophone zeichnen den reflektierten Schall aus dem Untergrund auf. Wie beim medizinischen Ultraschall können Geophysiker so die Lage und Struktur der Gesteinsschichten bis in eine Tiefe von circa vier Kilometern abbilden. Die Messungen sollen im ersten Quartal stattfinden. Die Bevölkerung um den Forschungsstandort Groß Schönebeck wird kontinuierlich darüber informiert. Für Fragen stehen das GFZ ebenso wie die ausführenden Projektpartner zur Verfügung.

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt sind Speicher in geologischen Schichten, die für die Energiewende eine tragende Rolle spielen könnten. Am Pilotstandort Ketzin, westlich von Berlin, untersucht das GFZ, wie Kohlendioxid im Untergrund gespeichert werden kann. Dazu wurden zwischen 2008 und 2013 rund 67.000 Tonnen CO2 in die Tiefe gebracht. Im Sommer werden nun die letzten Bohrungen verschlossen und die oberirdischen Anlagen zurückgebaut. Damit wird ein vollständiger Lebenszyklus eines CO2-Speiches demonstriert: von der Erkundung über die Injektion und Überwachung des Untergrunds zur testweisen Rückförderung und zum Verschluss.

Zuvor sollen aber noch Proben aus dem Speicherhorizont in gut 600 Metern Tiefe entnommen werden, um zu ermitteln, wie weit die mineralogische Fixierung des CO2 fortgeschritten ist.

Um die Erfahrung vom Standort Ketzin auf weitere Standorte zu übertragen, beteiligt sich das GFZ an einigen Anträgen für EU-Projekte. Dabei geht es unter anderem um präzise Monitoring-Verfahren. Darüber hinaus ist das GFZ Gastgeber des 2. Brandenburger Energiespeichertags, der am 15. Februar stattfindet – unter anderem mit Ministerpräsident Dietmar Woidke.

Erdmagnetfeld

Das Erdmagnetfeld schützt unseren Planeten vor kosmischer Strahlung – aber nicht perfekt. Es kann sich binnen Sekunden um ein Vielfaches verändern und bietet mal mehr, mal weniger Schutz. Vor allem Satelliten, die in größerer Höhe fliegen, können von hochenergetischen Partikeln des Sonnenwinds getroffen und dadurch ihre empfindliche Elektronik beschädigt werden. Daher erforschen die GFZ-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Erdmagnetfeld genau, um die Vorhersage für das „Weltraumwetter“ zu verbessern. Dazu nutzen sie auch das Satellitentrio SWARM, das seit 2013 um die Erde kreist.

Klimaforschung

Klimatische Veränderungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Systems Erde, schon lange bevor der Mensch spürbar in das Geschehen eingegriffen hat. Diese Umschwünge vergangener Zeiten können zeigen, welche Prozesse dabei eine Rolle spielen und wie das Erdsystem sich an den Wandel angepasst hat. Um die oft komplexen Vorgänge aufzudecken, ist Forschung unumgänglich. Mit dem Observatorium TERENO Nord-Ost (TERrestrial Environmental Observatories – Nord-Ostdeutsches Tiefland) erforscht das GFZ gemeinsam mit weiteren Partnern Klimaänderungen in der unmittelbarer Nähe. So konnten Forscherinnen und Forscher beispielsweise zeigen, dass es in den vergangenen 10.000 Jahren mehrfach zu erheblichen natürlichen Seespiegelschwankungen um mehrere Meter nach oben und nach unten kam. Als Ursache vermuten die GFZ-Wissenschaftler eine Kombination aus Änderungen des Klimas und der Waldstruktur: Die ersten (Kiefern-)Wälder nach der Eiszeit benötigten viel Wasser, was den Pegel sinken ließ. Folgende Laubwälder hingegen trugen durch erhöhten Stammabfluss zur Grundwasserneubildung bei.

Big Data

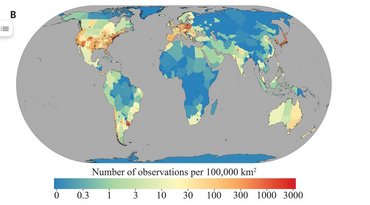

Wie in den meisten Forschungsgebieten nimmt auch in den Geowissenschaften die Datenmenge rasant zu. Das geht unter anderem zurück auf verbesserte Beobachtungssysteme und aufwändigere Simulationen. Zudem sind die Daten oft heterogen, lassen sich also ohne weiteres nicht miteinander vergleichen. Am GFZ wird daher erforscht, wie die Geo-Daten bearbeitet, integriert und vor allem interpretiert werden können, um neues Wissen über das System Erde zu erhalten.

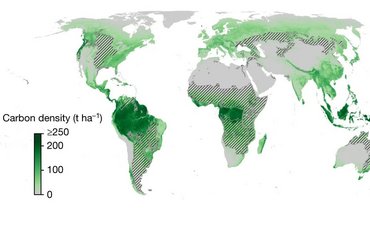

So widmet sich das Projekt „GeoMultiSens“ Satellitendaten der Erdbeobachtung. Seit rund einem halben Jahrhundert Jahrzehnten wird der Planet vom Weltraum aus vermessen und kartiert. Allerdings liefern die verschiedenen Systeme sehr unterschiedliche Daten, die sich beispielsweise in der räumlichen und zeitlichen Auflösung voneinander unterscheiden. Ziel des Projekts ist es daher, ein System zur kombinierten Analyse der großen und heterogenen Datensätze zu entwickeln.

Kooperationen

Für eine umfassende Erdwissenschaft, die auch die Ozeane und Eisgebiete tiefgreifend bearbeitet, sind Kooperationen unumgänglich. Dazu ist das GFZ in wichtige Netzwerke eingebunden. Zum einen in den lokalen Verbund Geo.X, bei dem insgesamt neun geowissenschaftliche Einrichtungen aus Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen der Region Berlin-Potsdam gemeinsame Projekte bearbeiten. Geo.X geht maßgeblich auf das Engagement des GFZ zurück und macht den Geo-Standort Berlin-Potsdam zum stärksten in ganz Europa.

Eine maßgebliche Rolle innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft spielt das GFZ im Forschungsbereich Erde und Umwelt, für den Hüttl seit Jahresbeginn als Vizepräsident der Helmholtz-Gemeinschaft die Koordination übernommen hat.

Auf europäischer Ebene hat das GFZ zudem das Netzwerk Geo.8 begründet. Darin haben sich acht geowissenschaftliche Einrichtungen in ganz Europa zusammengeschlossen, um Infrastrukturen gemeinsam zu nutzen und die Interessen zu bündeln – insbesondere im europäischen Forschungsrahmen.

Sie wollen mehr über das GFZ wissen? Schreiben Sie uns an presse(at)gfz-potsdam.de, besuchen Sie uns im Internet unter www.gfz-potsdam.de oder folgen Sie uns auf Twitter @GFZ_Potsdam!

>>Pressebilder zur Illustration der GFZ-Aktivitäten finden Sie hier

Kontakt:

Josef Zens, Dipl.-Geog.

Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helmholtz-Zentrum Potsdam

Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ

Telegrafenberg

14473 Potsdam

Tel.: +49 (0)331/288- 1040

Fax: +49 (0)331/288- 1044

E-Mail: josef.zens(at)gfz-potsdam.de

![[Translate to English:] Torsten Sachs in front of a climate station on a field](/fileadmin/_processed_/3/9/csm__TorstenSachs_bearbeitet_GS_4a1365ef84.jpeg)

![[Translate to English:] left image flood at the Ahrtal: image from above, several houses are flooded; left image:: Heidi Kreibich;](/fileadmin/_processed_/4/4/csm_Bild2_9af0130e9f.png)

![[Translate to English:] Start der Vega Rakete](/fileadmin/_processed_/6/4/csm_20231201-kachel_Vega-VV23-launch_ESA-CNES-Arianespace_706716b68c.jpeg)

![[Translate to English:] Poster exhibition at the Brandenburg Hydrogen Day at the GFZ, some participants in the foreground](/fileadmin/_processed_/6/5/csm_Erster_Brandenburgischer_Wasserstofftag_GFZ_402fcec95e.jpeg)

![[Translate to English:] Group picture of the participants](/fileadmin/_processed_/9/4/csm_20231108_CAWa-Workshop-Tashkent_Gruppenbild_99ea779d8a.jpeg)

![[Translate to English:] [Translate to English:] Hörsaal](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_H%C3%B6rsal_e21ac645fb.jpeg)

![[Translate to English:] The Delegations in the Historic Library on the Telegrafenberg. In the back there are from left to right, the Dutch Ambassador for Germany, Ronald van Roeden, the Dutch Minister for Education, Culture and Science, Robbert Dijkgraaf and the scientific director of the GFZ, Susanne Buiter.](/fileadmin/_processed_/d/b/csm_Kachel-2_9eba4b4212.jpeg)