Der Mond hat – im Gegensatz zur Erde – kein inneres Magnetfeld. Jedenfalls gegenwärtig nicht. Allerdings gibt es auf seiner Oberfläche Regionen von bis zu mehreren Hundert Kilometern Größe, in denen ein sehr starkes Magnetfeld herrscht. Das haben Messungen an Gesteinsbrocken der Apollo Missionen gezeigt. Seither rätselt die Forschung über den Ursprung dieser magnetischen Flecken. Eine These: Sie sind in irgendeiner Weise Überbleibsel eines Magnetfelds, das in der Vergangenheit auch beim Mond durch einen inneren Kern induziert wurde. Möglicherweise ähnlich, wie es bei der Erde heute noch der Fall ist. Deren Kern besteht aus geschmolzenem und festem Eisen und seine Drehung erzeugt das Erdmagnetfeld. Warum das innere Feld des Mondes irgendwann erloschen ist, bleibt weiterhin Gegenstand der Forschung.

Eine andere lange diskutierte Theorie über die lokalen Magnetflecken des Mondes vermutet, dass sie die Folge von Magnetisierungsprozessen sind, die durch Einschläge massiver Körper auf die Mondoberfläche ausgelöst wurden. Eine kürzlich im Fachmagazin Science Advances publizierte Studie zeigt nun, dass der Mond tatsächlich ein inneres Magnetfeld gehabt haben muss. Das schließen die Forschenden aus komplexen Computersimulationen, mit denen sie die zweite These widerlegen. Ihre Resultate sind das Ergebnis einer großen internationalen Kooperation zwischen dem MIT, dem GFZ-Potsdam, der UCLA, der Universität Potsdam, der Uni Michigan und der australischen Curtin University.

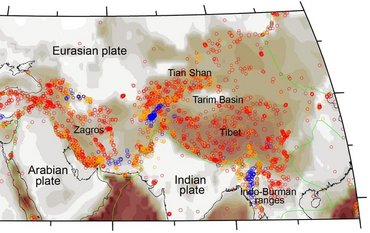

Die zweite These wurde unter anderem dadurch gestützt, dass große und starke Magnetflecken auf der anderen Seite des Mondes, genau gegenüber großen Mondkratern gefunden wurden. Ihre Entstehung wurde wie folgt vermutet: Weil der Mond – im Gegensatz zur Erde – keine Atmosphäre besitzt, die ihn vor Meteoriten und Asteroiden schützt, können solche massiven Körper mit voller Wucht auf ihn einschlagen und Material seiner Oberfläche pulverisieren und ionisieren. Eine so erzeugte Wolke geladener Teilchen, auch Plasma genannt, umströmt den Mond, komprimiert den im All gegenwärtigen magnetischen Sonnenwind und verstärkt so dessen Magnetfeld. Gleichzeitig induziert der Sonnenwind ein Magnetfeld im Mond selbst. An der dem Einschlag gegenüberliegenden Oberfläche verstärken sich alle diese Felder und erzeugen im dortigen Krustengestein den beobachteten Magnetismus.

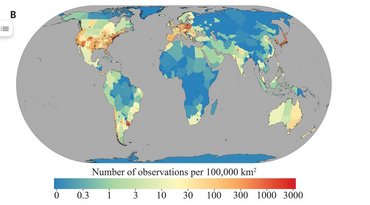

Am Beispiel einiger gut bekannter Mondkrater wie dem, den wir als sein „rechtes Auge“ ansehen, haben die Forschenden nun sowohl den Aufprall samt Plasma-Entstehung, als auch die Ausbreitung des Plasmas um den Mond und den Verlauf des im Mondinneren induzierten Feldes simuliert. Mit Software, die ursprünglich für die Weltraumphysik und Weltraumwetter-Anwendungen entwickelt wurde, spielten sie ganz unterschiedliche Aufprallszenarien durch. Auf diese Weise konnten sie zeigen, dass die Verstärkung der Magnetfelder aufgrund von Kollisionen und ausgestoßenem Material allein nicht ausreicht, um die großen Feldstärken zu erzeugen, wie sie ursprünglich auf dem Mond geschätzt und gemessen wurden: Das resultierende Magnetfeld ist tausendmal schwächer als zur Erklärung der Beobachtungen erforderlich. Das bedeutet im Umkehrschluss allerdings nicht, dass es diese Effekte nicht gibt; sie sind nur vergleichsweise schwach. Insbesondere ergaben die Simulationen, dass die Feldverstärkung durch die Plasma-Wolke auf der Einschlags-Rückseite eher oberhalb der Kruste passiert, und dass das Magnetfeld im Inneren des Mondes unter anderem aufgrund von Dissipation durch Verwirbelungen in Mantel und Kruste entscheidend an Energie verliert.

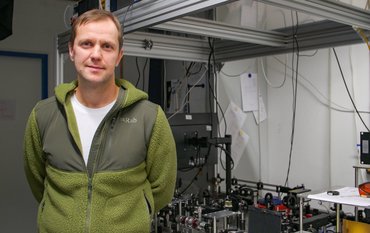

„Wie genau die Magnetflecken entstanden sind, muss also weiter erforscht werden. Aber jetzt ist klar, dass hierfür irgendwann einmal ein inneres Magnetfeld des Mondes vorhanden sein musste“, sagt Yuri Shprits, Professor an der Universität Potsdam und Leiter der Sektion Magnetosphärenphysik am GFZ-Potsdam. „Darüber hinaus kann uns diese Studie helfen, die Natur des dynamo-erzeugten Magnetfeldes besser zu verstehen und den Dynamoprozess auf der Erde, den äußeren Planeten und Exoplaneten."

Originalstudie: Was the moon magnetized by impact plasma? Rona Oran, Benjamin P. Weiss, Yuri Shprits, Katarina Milijković, Gábor Tóth, Science Advances 02 Oct 2020: Vol. 6, no. 40, eabb1475, DOI: doi.org/10.1126/sciadv.abb1475

Wissenschaftlicher Kontakt:

Prof. Yuri Shprits

Sektionsleiter Magnetosphärenphysik

Helmholtz-Zentrum Potsdam

Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ

Telegrafenberg

14473 Potsdam

Tel.: +49 331 288-28899

E-Mail: yuri.shprits@gfz-potsdam.de

Medienkontakt:

Dr. Uta Deffke

Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helmholtz-Zentrum Potsdam

Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ

Telegrafenberg

14473 Potsdam

Tel.: +49 331 288-1049

E-Mail: uta.deffke@gfz-potsdam.de